こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。

・諦め癖

・逃げ癖

…と、こどもを見ていると親として「これ、変な癖にならないかなぁ?」って、思う瞬間あったりしますよね。

実際、習い事を通してのやめ癖から始まり、色々な角度で『癖にならないか心配』…といったご相談やご質問を頂く事は多いです。

ただこれって癖になるか否かは『対話次第』のもので

でもあるんですよね^^

こどもが頑張ることがあっても、親は頑張らない

先日、娘が漢字ドリルの宿題をなかったことにしようとした瞬間があったんです。笑

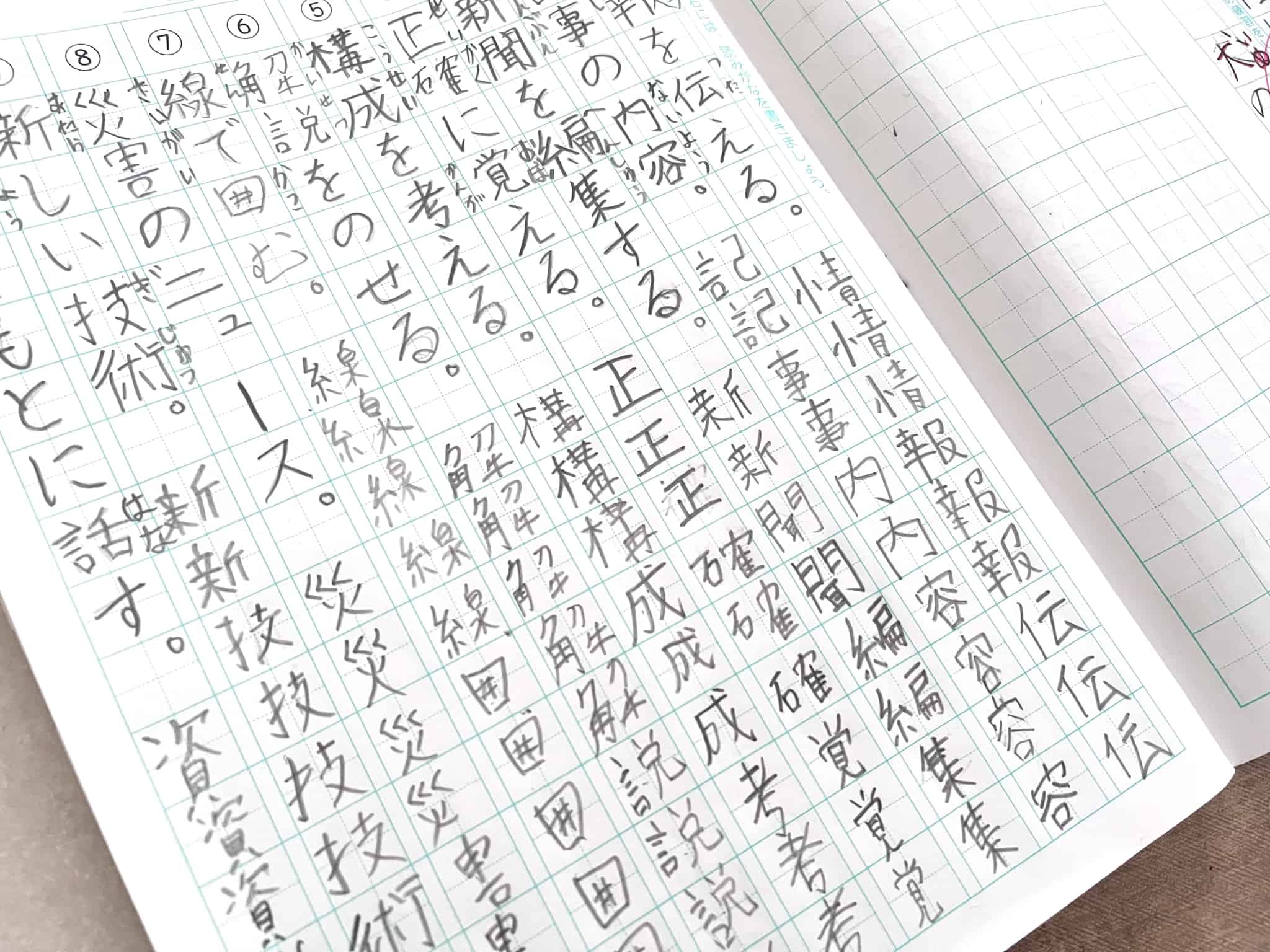

因みに過去に娘の漢字ドリルに関する動画をあげた事があるのですが、娘にとって漢字ドリルの存在は大きい!

動画内でもお見せしている通り、5年生の娘は今までのこの5年間、学校の漢字ドリルをやり終えた事がない!

そして私は、そんな娘に頑張らせて取り組ませる事をしないタイプなんですね。

…というのも、

なんですよね。

なので、先ずはその部分を見ていく事が大事!

一見ネガティヴに見える事象でも、ポジティブに活かしていけるポイントがその前に多々あるものなのです。

そこを見つけ、そこに着目し、そこを活かすように関わることが『個性』や『強み』を伸ばしていく時間。

また、何よりも本人が『頑張る』事はあっても周りが『頑張らせる』ことは時によっては必要ないと考えているんですよね。

…というのも、周りが頑張らせる時って、だいたいはその周りの人の方が当の本人よりも頑張っている事が多いもの。

そうなると「その主語は誰?こどもになってる??」という場面が出てき易く、そして当のこども本人は『自分の心が置いてけぼりをくらっている』ような感じに思えてくる…という空回りが起き易いんですよね。

そういった時間が積み重なる毎に、こどもはこどもで「今の自分がダメだから周りが頑張るんだ…」と感じ、『今の自分をまるっと受け止められていない』という思いから自尊心を育みづらくなっていったりするんですよね。

因みに彼女の特性上、5年生になる頃くらいから少しずつ彼女のペースで整い始めてくるものがあるのも『発達』の観点から見えていたのもあり、頑張らせてこなかった節もあります。

そういった事から、我が家では学校のドリルの存在を後回しにしていたんです。

(この辺りは学校の先生とのコミュニケーションを大事にしながら過ごし、本当に有難い事に先生も理解を示して下さっていました。)

ただ、そんな中でこれが『逃げ』のような姿勢に繋がっていかない為にも娘に伝えていたのは

というもので、親側の考えをしっかり共有する事を大事にしていました。

これって、当たり前のことではあると思いますが、そうしていきながら『出来ないから取り組めないのではなく、出来るようになるからこその遠回り』という感覚を伝える事を、私はこどもの自尊心を育んでいく上でも大切にしていたんですね。

『逃げ癖』を気に掛けるタイミングというよりはこどもの『メタ認知能力』を上げていける機会

ただそんな娘も、先の動画内でご紹介させて頂いた『漢字博士』を導入してからは、漢字を書く事を彼女比で少しずつ楽しみ始め…

そして、4年生まで選択的登校をしていたため出席日数が少なかった娘が5年生になり学校にほぼ毎日行き始めたんですよね。

(なんなら登校したらフル登校!)

娘が持つ特性上の問題だけでなく環境からくる気持ち的な問題部分に向き合う心にも、整うものが出てきた様子の最近。

様々な物事に対して、彼女なりに目標を持って取り組み始め、それにより漢字ドリルにも今まで以上にチャレンジする姿が出始めていたんです。

そんなタイミングを娘のペースに合わせながら活かしていく事を心掛けている最近。

そんな時、冒頭で書いた『娘が漢字ドリルの宿題をなかったことにしようとした瞬間』があったのです。笑

ここだけ見ると、一見する「やっぱり漢字ドリルがイヤで『逃げ』の姿勢に入ったのかな?」って思える様子。

でもそれ自体が実は大人の勝手な捉え方なだけであって、本人はそのつもりがない事も多々。

今回の場合で言えば、色々と急にエンジンを入れたような部分があったので、疲れもあったのでしょう^^

(毎日登校でもびっくりなのに、毎日フル登校な上に、最近は陸上の朝練にも参加していたり)

なので、先ずはその部分を認め、そこでのペース作りを大事にしながらまた1つ自信を積み上げていってもらえたらと考えているので、常に「1つ山を越えたから次を求める」という事をせずに基本静観スタイル。

そして仮にそれが『逃げ』の姿勢からくるものであったとしても、それが『逃げ』になるのか否かは先にも書いているように、こちら側の関わり方次第。

こういった『逃げ』にも見えるような様子を見せる時って、

としてワクワクして良い時なんですよね^^

こどものメタ認知能力を上げていく機会にする為に…

『逃げ癖がつかないか』と気に掛かる様子をこどもが見せてくれる時って、実は『自分に対するメタ認知能力』を上げていく時。

先の『その時だからこそ整えていきたいもの』や『その時だからこそ伸ばしていけるもの』に焦点を当てている時も『自分を知る』時間ですが、今回のさらに一歩進んだこの機会は更なる『自分に対するメタ認知能力』を上げていく機会。

まだまだ自分に対するメタ認知をしていく事がこどもには難しいものなので、親はそのサポーターとして

✔️どんな形なら挑戦できそう?

✔️どこまでなら挑戦できそう?

などなどの質問をもちろん詰問にならないように、『あなたの内にある言葉を聞かせて^^』のスタイルで重ねていくだけでいいんですよね。

こういった質問の積み重ねをし、こどもの思考を細分化していくサポートをする事が、一見すると『逃げぐせ』になりそうな様子を『成長ある場所移動』なものにしてくれるんですよね。

一見逃げのように思える様子を見せる時、こども自身が実は1番穏やかではなかったりするんですよね。

だからこそ、思考の細分化をしこどもの自分に対するメタ認知能力を上げていくサポートをしていく際は

事が大事。

『何ができないのか』ではなく『何ならできそうか』。

『どこが分からないのか』ではなく『どこまでが分かっているのか』。

本当に言葉の綾みたいな感じですが、意外とこういった何気ない部分って非常に大事なんですよね。

『ある』のような部分に着目するから、こどもは『進み方が見えてくる』ようになってくるんですよね。

進み方が分かってくると、「あ!こうすればいいんだ!」という答えのようなものが自然とこどもの中からでてくるもの。

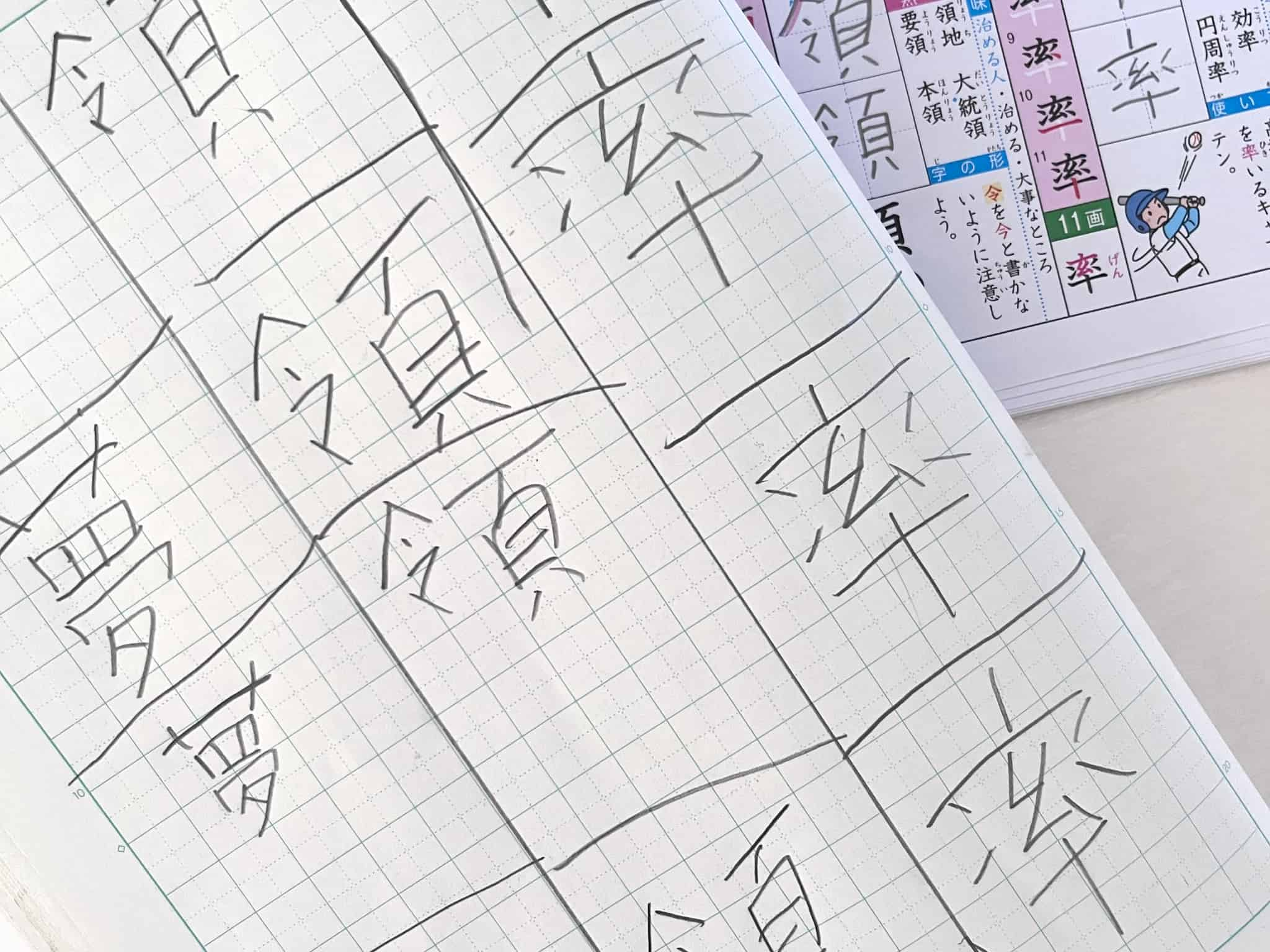

実際娘に質問を積み重ねていた時、話が終わるか終わらないかのところで突然ムクッと娘は動き出し、漢字ドリルに取り掛かり始めていたんですよね。

「今日はこの形で取り組もう!この形なら、ここまで出来る!」といった感じで取り組んでいました。

0か10ではなく0か0.1のところでいいので、一歩進んでみる事が大事。

なぜなら、0か0.1の進みの中には自分に対してメタ認知する機会があったから進んだ訳なので^^

取り組んだかどうかよりも『自分に対するメタ認知の機会を積み重ねられたか否か』が本当に大事なのです。

次回、【こどものメタ認知能力上げの重要性】について記事を書いていきたいと思います。

こどものメタ認知能力上げって、生きていく上で必要不可欠と言えるほどのものであり、もちろんおうち英語で伸ばしていく英語力においても大切なもの。

是非、こどもが見せる『逃げ』に見えるような様子を『メタ認知能力上げの機会』に変換させちゃってくださいね♡

変換サポートのお手伝いはこちらでもさせて頂いています^^