こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。

今年の夏休み、小5の娘が自由研究として『絵本の翻訳』に取り組もうと決め、挑戦したんです。

「この本好きだから、一人でも多くの人に読んでもらいたいけど、まだ日本語版がないんだよな…」と思ったのが、どうやらきっかけとのこと。

1人でどんどん取り組み進めていっている娘の様子を見守るだけだった私ですが、この作業を見守っていて感じたのは

という事。

それ故、「めっちゃ良い作業を自由研究にしたねー!」って全力でいいねしていた感じです。

翻訳作業は、めっちゃ推し作業!

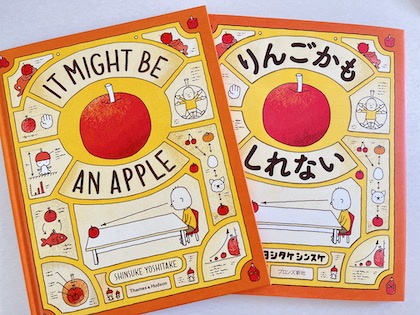

今回、娘が翻訳をしようと思った本はこちら。

この作者さんが描かれた本、そしてこの絵本のイラストレーターさんが携わる絵本は『心を育む系』のお話が多いので娘、大好きなんですよね^^

気付くと本棚にシリーズが揃っていきます。

…と、今回翻訳したかった絵本が『心育む系の絵本』イコール『自己啓発絵本』だからこそ、翻訳するのにより難しさがあったのもあるのですが、この『翻訳』という作業がまぁいい!!!

娘にとって書かれている英語は難しくなかったので、今回

だったんですよね。

そう、『言語』と向き合うのではなく『言葉』と向き合う時間でした。

一通り翻訳しては、読み直して加筆修正したり…を本当に繰り返していた時間。

『対訳』ではなく『翻訳』という作業だからこそ、改めて『おうち英語なバイリンガル子育て』において大切にしていきたい関わりを感じさせられた機会だったのです。

『対訳』ではなく『翻訳』であるからこそ感じた、おうち英語なバイリンガル子育てで大切にしたい事

「もっと適した言葉があるんじゃないか。」…とひたすら繰り返し読んでは、ふさわしい言葉選びを一生懸命していた娘。

娘から「どっちがより伝わり易いと思う?」とアドバイスを求められる事も何回かありました。

そんな様子を見て、改めておうち英語なバイリンガル子育てを通して大切に育んでいきたいな…と思った事がいくつもありました。

読解力

『対訳』であれば、そのまま英語を日本語に訳すような作業で良いですが、『翻訳』となると、『このストーリーは何を伝えたいのか』を読み取る力がないとできないんですよね。

ここで大切なのは、『英語ができる』と『英文読解力』は別物だという事。

当たり前と言ったら当たり前なのですが、どうしてもこの部分は混同されがちな部分。

とにかく『翻訳』という作業には、『英文読解力』が必要となってくるんですよね。

この『英文読解力』という言葉を改めて今回分解して考えていくと、『英文読解力』とは『単語や文法などの知識』と『読解力』を総じた言い方。

(『単語や文法などの知識』+『読解力』=『英文読解力』)

じゃあ『英語力』ではなく、この『読解力』を伸ばしていく上で欠かせないのは何なのか…と掘り下げてみれば、その答えはやっぱり

日本語での読解力が英文読解力に繋がる。

だからこそ日本語力をしっかり伸ばしていく事は大切。

…というところなんですよね。

それを改めて本当にひしひしと感じた今回。

引き続きこどもとの日本語時間を大切に、そして豊かに過ごしていこうと思わされましたね。

その部分において先ずできる事は『対話』。

『読解力』って、本を読む事でついていくと思われがちですが、それだけじゃなく『対話』時間でも育んでいけるんですよね。

『対話』という時間では、相手の反応を見る事ができ、その反応から『理解』したり『判断』したりして思考するという事ができます。

そしてその際の『思考』に伴ってくるのは『批判的思考力』。

だからこそ

ので、『対話時間』を積み重ねる事を引き続き大切にしていきたいなと思った今回でした。

思考力

『読解力』とは、読んで字の如く『読んで理解する力』なので言わずもがな…ですが、『理解する力』となる『思考力育み』は本当に大事だな…と痛感した今回です。

『思考力』にも色々な種類がありますが、そして各々の思考力は歯車が噛み合って回るような関係性なので、「これだけ!」というものはないですが

✔️多面的思考力

✔️批判的思考力

の必要性を翻訳作業に取り組む娘を見ていて本当に感じたんですよね。

この3つの力の必要性をどんな風に感じたのか、ちょっと書いていってみようと思います。

【論理的思考力】

論理的思考力で言うと、

で、これは翻訳作業を行なっていく際、『作者は何を伝えたいのか』『作者が伝えたい事はなになのか』…と、作者の考えを棚卸ししていく時に本当に必要な力だな…って娘の作業を見ていて感じたんですよね。

そしてそこには根気強さにも似た、『深い探究心』が併せて必要だなぁ…とも感じましたね。

【多面的思考力】

次に【多面的思考力】。

この

を表すもの。

今回、この翻訳という作業に取り組む上で娘は、『作者の立場』と『読み手・受け取りての立場』を行き来しながら思考する場面があったんですよね。

特に娘の場合は「受け手」のことを考えることの方が多く、

・「作者の思いを受け手がより受け取れるようなフォントを選びたい!」とフォント選びも慎重に行なっていたり

・「英語の音声も付けた方が広がるものもあるかも」と音声収録をして載せたり

…と色々な角度や立場になって考える時間があったんですよね。

【批判的思考力】

そして【批判的思考力】。

この

で、今回で言えば、自分の書いた翻訳を客観的な視点で捉えようと、私にアドバイスを求める姿が結構あったんですよね。

何気ないことですが、この姿勢ってとっても大事だなぁ…とアドバイスを求められる度に感じたので、心の中で全力の「いいね!」を出しながら「更に自分の知識が知恵にレベルアップしていく感じでいいねー!」と声を掛け、対応していました。

言葉のセンス・表現力

翻訳という作業は本当に『言葉』と向き合う時間だな…と見ていて感じてならなかったです。

特に「題名をどう翻訳しようか…」と、ものすごく考えていましたね。

この単語は何を意味しているのか。

どう表現したら、本意が伝わるのか。

どの言葉が適しているのか…と本当に考えていて。

娘の場合、「今回の機会で言葉のセンスや表現力がグググッと上がった!」…とかはまだないですが、今回の機会をきっかけに言葉に少しずつ敏感になっていくのではないかなぁ…って思いました。

(そうだといいなぁ…という願望も併せてありますが。笑)

今まで以上に『類語』『置き換え言葉』みたいなところを気に掛ける姿もあったんですよね。

うん。

総じて、翻訳作業経験は推し作業!

…と、「何を言いたいんだ!」って感じではややありますが、総じて

色々な力が伸ばせるし、色々な力の必要性を改めて感じられる良い機会!!!

ということをお伝えしたかった感じです。

とは言え、翻訳作業体験をする機会がない子もいるでしょうし、「じゃあ、翻訳作業をさせよう!」(…って思われる方はいないでしょうが)とこちらが意気込んでさせるものでもないので、あくまでも「こんな選択肢もあるよ!」程度のものです。

ただ、翻訳作業を通して伸びていく力は英語習得をしていく上で、英語力を上げていく上でプラスになる力なのは間違いないもの。

冒頭で触れた『英文読解力』を上げていく上では寧ろ大切な力たち。

「英文読解力をつけていく上でこういった力を伸ばしていく事って、やっぱり大事よね!」と改めて感じたとも言えるお話です。

少しでも何かのヒントになれば…。

バイリンガル絵本にはどんどん触れる事、おすすめ!

余談ですが、今回娘が自然と対訳ではなく『翻訳』という形に進んだのも、小さな時からバイリンガル絵本に触れているのもあるかも知れません^^

バイリンガル絵本って、「日本語でも英語でも出ている絵本」のこと。

例えば、こういった絵本ですね!

絵本などを読んでいる時に和訳(対訳)をする事はあまりお勧めしませんが、翻訳されたものに触れる事はすごくお勧めです!

正に言語によって表現の仕方が違うという体験ができるから^^

こういったバイリンガル絵本に触れると表現の幅って本当に広がるんですよね!

実際「日本語ではこうやって表現するんだねー!」というお話を娘と今まで結構してきています。

余談ですが、そしてこれは我が家だけかも知れませんが、チャプターブック系になると、「もう一方の言語で読んでみよう!」という事がなくなってくるので、絵本で触れる機会を積むって結構貴重だったりしますよ^^

(あ!『スーパーヒーロー・パンツマン』とかは日英読んでたなー。笑)