以前からこちらのHPのブログ記事でも我が家の娘の取り組みについてはじめ、『読み』『書き』にはなかなかのパワーがいる様子についてなど書いてきています。

例えば、

・学校のドリル(特に漢字ドリル)は、ほぼ新品同様

・授業中のノートは書き途中のものでいっぱい

だったり。笑

もちろん、『単調(的な作業が伴う事が分かるような)な見た目でもうギブ!』という視覚的な要因もありますが、そうでなくてもどうしても『書く』という作業はパワーがいるんですね。

が娘への関わりの答えです。

『頑張らせない』に関しては、『ポジティブ不登校』について書いた記事にも似た事を書いていますね。

…と『頑張らせない』形での関わりですが、それが功を奏し、(もちろん思いっきり彼女比でですが)『読む』はもちろん『書く』事を楽しみ始めてきている最近です。

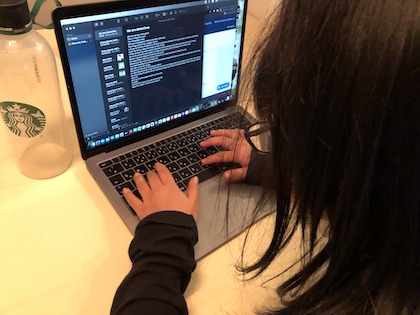

『書く』に関しても、今までに比べ向かう際の姿勢もより軽やか(?)になり始め、自分から率先して取り組む姿が出始めたり…

…と各々に『楽しむ姿』が出始め、その変化が面白い日々です。

という事で、今回はこのように変化していったまでの経緯を書いてみようと思います。

発達に凸凹があろうとなかろうと

関わり方の基本は皆一緒

人って誰もが『できるもの/出来ないもの(苦手とするもの)』を当たり前のように持っています。

その『できるもの/出来ないもの(苦手とするもの)』のバランスを自分なりに取りながら、皆生活をしているんですよね。

発達凸凹(いわゆる発達障害)と言われる人たちは、その『できるもの/出来ないもの(苦手とするもの)』の間のギャップが大きいが故に、そのバランス取りに結構パワーが要り、本人たちも大変なんですよね。

…と発達凸凹さんたちはバランス取りに時間を要する事があるのでサポートの仕方も少し工夫がいるのですが、そこへのサポートは発達に凸凹があろうかなかろうが皆一緒。

こどもの発達でみるは『できるところ』

これが苦手克服に繋がる

多くのおうちの方は、

だったりします。

でもですね、

でもあるんですよね。

ついつい人は『できる』を後回しにし、『できない』に一生懸命力を注ぐ傾向があります。

時にそれが必要な時もありますが、もっと『できる』を大事にしていいですしした方がいいのです。

だからこそ、

『できる』に目を向けて関わっていくと、

自ずと『出来ないもの(苦手となるもの)』との『上手な向き合い方』がわかるようになり、

バランス取りが上手になっていく

んですよね。

そう、『頑張らせる』のではなく『できる』に目を向けてあげる事が何よりもとっても大事になってくるのです。

こどもの特性や発達を活かすためにも

余白時間/自由時間 は大事

さて、我が子の文字の読み書きについての話に戻していこうと思います^^

文字の『読み』『書き』に関しては、以下のリンク先のブログ記事にもその理由を書いていますが、『年齢軸ではなくこどもの興味軸が1番』大切です。

我が家に文字の読み書きを『取り組ませる』がないのも上記が理由の1つです。

ただここで多くの子の場合は、小学生になる事で学校の授業等を通して『読み』『書き』に耐性を付け始めるので、読み書きが進みやすくなるもの。

でも発達凸凹さんはそうはいきません^^

という事。

発達に凸凹があるか否かに関係なく、『余白時間』を過ごす事は、本当の本当に大事です。

そんな時間をよりたくさん過ごしてもらう。

苦手と思うものに向き合う練習等をするのではなく、とにかく過ごしてもらう。

そうすると、その子が好きなものや傾向というものがサポート側にも見えてきますし、こども自身も『自分が得意とするもの/興味あるもの』が見えてくるようになります。

でも、これが本当に大事で、これにより我が家も娘の

・それらを活かすサポートができ

・本人の中でも『好き』や『興味』が整い

・こども自身がそこから伸ばしていけるようになった

からこそ『読み』『書き』が進んでいっています。

「好き」や「興味」を活かし発達を促した関わり

:我が家ver.

我が家は『こどもが主体的に過ごし、こども自身に自分の1日をデザインしていってもらう』事を大切にしています。

故に常に自由状態なのですが、それでも過ごせば過ごす程に出てくるこどもの『好き』『興味』ってあります。

こどもの『好き』や『興味』って流れるように変化しながら成長していくんですよね。

2年生になってからは、今まで以上にレゴにはまり…

もっと「ストーリーを表現したい!」という思いが増し、手を付けるLEGOにも変化が出たり…

という事を本当に楽しみ始めていくようになっていったんですね。

その為、『自分で考え表現し伝える』事がより楽しめるようなアクティビティブックを今まで以上に渡すようにしていきました。

(アクティビティブックに関しては長くなるのでまた別の記事にてまとめていきますね!)

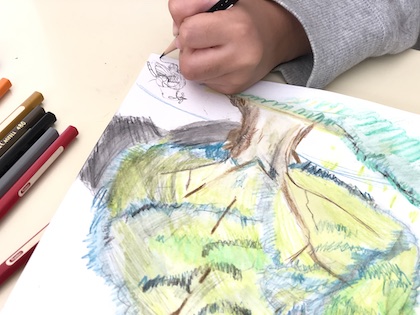

・ちょっとしたメッセージを添えるデザインをしたりし始め…

をするようになり、『書く』事に面白みを感じ始めるようになった娘です。

因みに学校の板書に関しては、そのまま写す事は難しいという事から「自分なりに絵にしてまとめるようにするー!」と代替え案を自分で思い付けるようになったり。

それからというもの「書く」が嫌で学校に行かない事もなくなっていますね。

・たくさんの文字を目にする事に、「好きなアクティビティを通して」だからこそ慣れてきた

という事が起き、今では根気よく文字に向かえる姿勢が育ってきており、以前よりも「気持ち」に左右される事なく向き合えています。

これもどれも

そこに対する自信を付け

そしてもっと楽しみたいという高みを目指していくうちに

『苦手』とするものとの付き合い方を自分なりに見つけられ 付き合い方が分かった事で楽しめるところまで引き上げられたりしたから

こそ。

そこにフォーカスをしアプローチをするからこそ、こどもは

・『自分』が分かってくるから『個性』を伸ばしていく事ができ

・自己肯定感も育んでいけ

・自己肯定感が育つから挑戦心も育ち

・挑戦心が育つから、好奇心旺盛に物事に向き合え

・好奇心旺盛に物事に向き合うから目標の持ち方を知り

・目標の持ち方を知るからこそ、根気よく向き合う姿がで始める

ようになるんですよね。

そしてそこからぐんぐんと伸びていく。

文章を作る時、実際は書くよりもまだまだタイプして作る事が多いですけれどね^^;

それでも読み返しながら書く訳ですから大きな変化!

これも『表現して伝える』が楽しくなってきたからこそ進んでいっているもの。

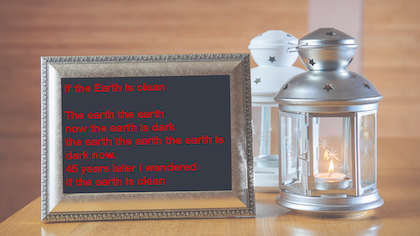

最近ではPodcastの番組に自分の書いた(打った)ストーリーを投稿したり…

詩を書いて(タイプして)みたりするようになったり…

このような点からも、こどもへのサポートで必要なのは『与える』よりも『見守る姿勢』。

『見守り』ながら、そして『こどもの主体性』を尊重しながら『広げ』、その子の発達に合ったアプローチで得意を活かしていきたくなる『やりたい!』の気持ちに火を付ける。

そのサポートが英語習得においても学習においてもどれにおいても1番大切なのです。

こどもの興味関心などの個性と発達の掛け合わせ方が分かるとこどもって本当に楽しみながら自分の力を伸ばしていくので、コーチング型コンサルティングではそういったサポートをさせて頂いているのです。