小学校から始まる『学習』・『勉強』の為に、『学習習慣をつけよう!』といった内容が教育に関するWEBサイトや子育てに関する(ブログ含む)記事など、学習関連の媒体にはよく書かれていたりしますよね。

頂きますご相談でも、

などのご相談をよくよく頂きます。

とお答えさせて頂いています。

学習習慣は付けるものではなく『付くもの』

学習習慣に関しては、

・学習習慣を身につけさせる方法。

・小学校低学年のうちに学習習慣を習慣化させましょう!

などと本当にあちらこちらで目にします。

特に『こどもは学びの天才』と言われたりする事が多いですよね。

こどもは大人と違って、ゴールを知らないからこそあちこちにアンテナは張り巡らせて過ごしているので、より『学ぶ事』を楽しむ力があるんですよね。

そう、

その学ぶ力を『伸ばす』という視点で関わる事が何よりも大事

なんですよね。

ただ当初はそれが『机に向かう』という形ではないだけで^^

この時期は『学習習慣』を付けさせるよりも、もっと大事な事があり、そこを大切にしていると学習習慣って自ずと付いてくるようになっていきます。

付けなくちゃ付かない学習習慣は

『学び(学習)』というより『勉強』

机に向かって行われるものだけが『学び』ではないですが、学ぶ事や学習が楽しいと分かっていたら自然と机に向かって学習する姿は既にあるでしょう。

もし机に向かっての学習時間がないとすれば、それはまだ学びのフェーズが机に向かってするものではい時か、そこへの『楽しさ』が見出せていないという事。

付けなくちゃ付かない学習習慣は学びの楽しさからではなく、強いられて取り組むという意味合いに近い『勉強』になっていきます。

自分から掴み取りにいく『学び』ではなく、与えられた課題をこなす『勉強』という事ですね。

ただ、【受験】を視野にいれている場合でもそうでない場合でも『学び』に対しての捉え方の本質がズレなければ、学習習慣は付けなくてもついていくものだったりします。

『学び』とは、こどもの中から湧き上がる「知りたい!」「わかりたい!」などの『なんでだろう?』『どうしたら良いのだろう?』からくる向上心からなるもの。

学習習慣を「つけさせる」と出易い

「答えを知りたがる」姿。

過去に塾講師をしていた経験等も含め見ていて感じるのは、

自分から楽しんで学びに向かっている様子がない子は、

「なぜ」「どうして?」よりも『答え』を知りたがる傾向がある

ように感じます。

「なぜ?」「どうして?」という感情よりも「答え」を知りたがる背景として考えられるのは、

・とりあえず「終わらせたい」が先行している

だったりするんですよね。

学力的な意味あいでは「できるもの」が増えていくように感じるけれど、

付けなくちゃ付かない学習習慣だった場合、

それはこどもの思考する時間をだんだん短くしてしまう関わりになってしまう

という風に私個人的には感じていたりします。

この時に備えて『学ぶ事は楽しい』という気持ちを持ち続けられるような、そしてその時に向けて吸収力・思考力を高められるようにしておく時間を過ごす事。

これが小学生のうちでは本当に大切と感じます。

主体的に過ごす時間が

課題見つけの時間になる

先にも書いていますが、『机に向かうだけが学習』ではないです。

ないですが、『机に向かう』という姿を見せるフェーズに向かっていく上でもっとも大切な根っこ部分は、

という事。

そうではなく、

物事に対して「自分はどう思うのか」など『主体的に』考えていく力/選びとる力 を育てる事

を意味するもの。

そう、

思考力を付けていく機会として尊重するべきものであって、

わがままを受け入れる・思い通りにさせるとは違うもの

なのです。

・こどもに物事に対する思考のくせを育てていく事

・自分の中から生まれた欲を元に行動する事

であり、それが『自ら課題を見つけて行動する力』になっていくんですよね。

我が家はその時間の1つとして、とっても大切にしているのは『外遊び』の時間です。

※追記;改めて記事にしてみました!

とにかく、『自ら課題を見つける』という『思考のくせ』を作っていける時間を過ごす事が、学習習慣を考える前にとっても大事なのです。

信じて見守り、主体性を尊重すると

本当に自ずと学習し出す

我が家は先にも書いていますが、『思考のくせ』育てとしてどんどん思いっきり遊んでもらうようにしています。

故に、学習習慣を付けさせる事もなく、こどもにも毎日机に向かうという学習習慣もない感じでした。

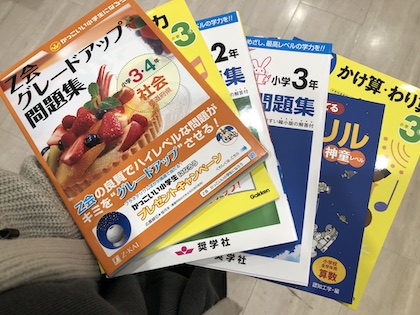

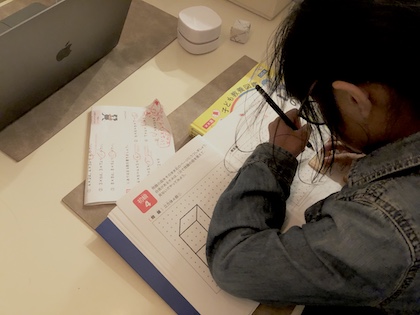

でしたが、『思考のくせ育て』に注力を注いでいった先に『自ら課題を見つける力』が育っていき、最近では自分で必要と感じる問題集を本屋さんで探し、一気に購入させられ…笑

個人的には 「早くても4年生くらいになったらかなぁ…」と思っていたので3年生になってすぐにの行動で正直びっくりですが、本人なりに『今の自分にとって必要な課題』を見つけ、たっくさん遊んだあとほんの少しの時間を学習時間として積み重ねている日々です。

・これからの時代は正解に向かうのではなく自分で正解を作っていく時代

だからこそ、「学習習慣を付けさせよう!」と頑張らなくてもいいんですよね^^

もちろん我が子だけでなくキッズのコーチングでご一緒させて頂いているお子さんたちもどんどん主体性を出し始め、自ずと『学び』を自分自身で掴み取り成長していってくれています。

・自ら目標を立てて学習を進めるようになっていった子

・今自分が何をしたいのか決めて、活動を進め広げていく子

本当に色々で、こどもって自分で伸びていく力・掴み取りにいく力を本当に持っているなぁ…って感じる日々です^^