我が家が住む地域は学校が『二期制』のため、先日初めて娘が通知表を持って帰ってきました。

その様子についてはいくつかこちらのブログにでも記事にしています。

それもあり、親子で特別期待していた通知表ではなかった通知表。

こどもは気にするかなぁ…と思い、朝、「今日、通知表をもらう日だね〜!」と伝えてみたところ、

出来ないが分かるって、自分が頑張ると良いものが分かるでしょ?

それが分からないと成長できないんだから、通知表をもらえるって成長できるって事でしょ?

それはとっても大事な事だから大好き!

といい、登校していった娘。

『自己肯定感の高さと能天気は紙一重』と思ったような瞬間でした^^;

小学校で通知表をもらってきたらやる気満々になった!笑

通知表は至って普通の結果!

前期の過ごし方は、とても良かったかといえばそうでもなかったので、親子で想像がつくような部分ではありましたが、想像よりは良かったかな?笑

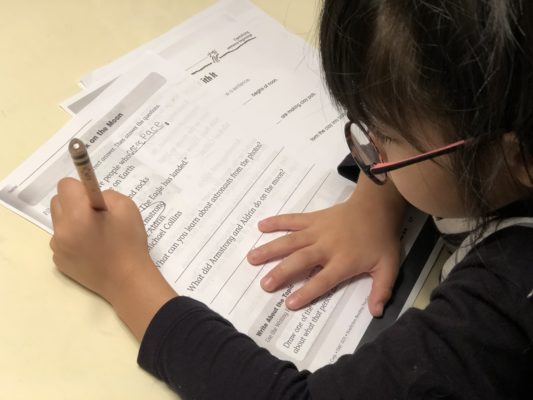

通知表をもらってきたこの日は、宿題は音読だけで『プリントはなし』という日。

通知表をもらった事で気分ルンルンな娘は、それに対して

といわば「自主学習ノート」作成的な事を突然自発的に提案。

2学期に入ってからは、とあるきっかけにより(笑)、宿題忘れはなくなりましたが、それでも「できればやりたくない…」というタイプではあった娘です。

それが今では、「宿題を彼女なりに楽しむように」なり始めており、担任の先生も驚かれている感じです。

『べき』を与えず、こども自身が気づく力を育てるために

『主体性』育てを心掛ける

社会に出ればルールがあり、学校で言えば、

・宿題をしていく

・提出物をきちんと出す

があります。

集団に属するからには、ルールを守る事は大事。

事をしていく事が大事。

ですが、これはこどもの考えをただ受け止めている訳ではなく、『集団に属するからにはルールを守る事が大事』だからこそ、あえてしている事だったりします。

『こどもの主体性伸ばしを考えた時の「協調性」と「しつけ」について』は、こちらでの月1オンラインセミナーにてお伝えさせていただきますが、子の主体性を尊重するとは『こどものわがままを聞く』とは違うものなのです。

(※見逃し配信あり)

こどもの主体性を尊重≠こどものわがままを聞く

『こどもの主体性を育てよう!』という文言を見聞きする機会は増えてきているので、今では多くの方が心がけられている事だと思います。

「主体性育て」として「こどもの発する考え等に耳を傾けながら育てよう」といった意味合いもあるためか、

・「こども主体ばかりではなく、大人が決める時があった方が良い」

といった声が出てきたりするんですよね。

『主体性』って、イコール「こどもの意見を受け入れる事」ではないです。

そうではなく、

を意味するのです。

事。

例えば、「宿題をしない」という事であったら、ただ宿題忘れを体験させるのではなく、「宿題を忘れて、どう感じたのか」「どういう風に宿題と付き合っていくのか」など、詰問ではなく引き出すように話していく事を『積む』事が大事なんですよね。

イメージとしては、1つのゴールに向かって色々と話し合っていく感じですね。

基本、1回で解決していきませんので、「何回も積む」ことがポイント。

(実際、完結してくれた方が親的にはラクですが^^;)

とし、「あなたならどうする?」「あなたはどう思った?」などと考えを引き出すような会話を積んでいける活きた機会と捉える事がポイント。

そうではなく、

だからこそ話し合う事が大切なのです^^

『主体性』育てはこどもの学び体質に育てていく上でも大切

「主体性育て」を心掛ける事は同時に、こどもを『学び体質』に育てていく事を意味します。

それは、

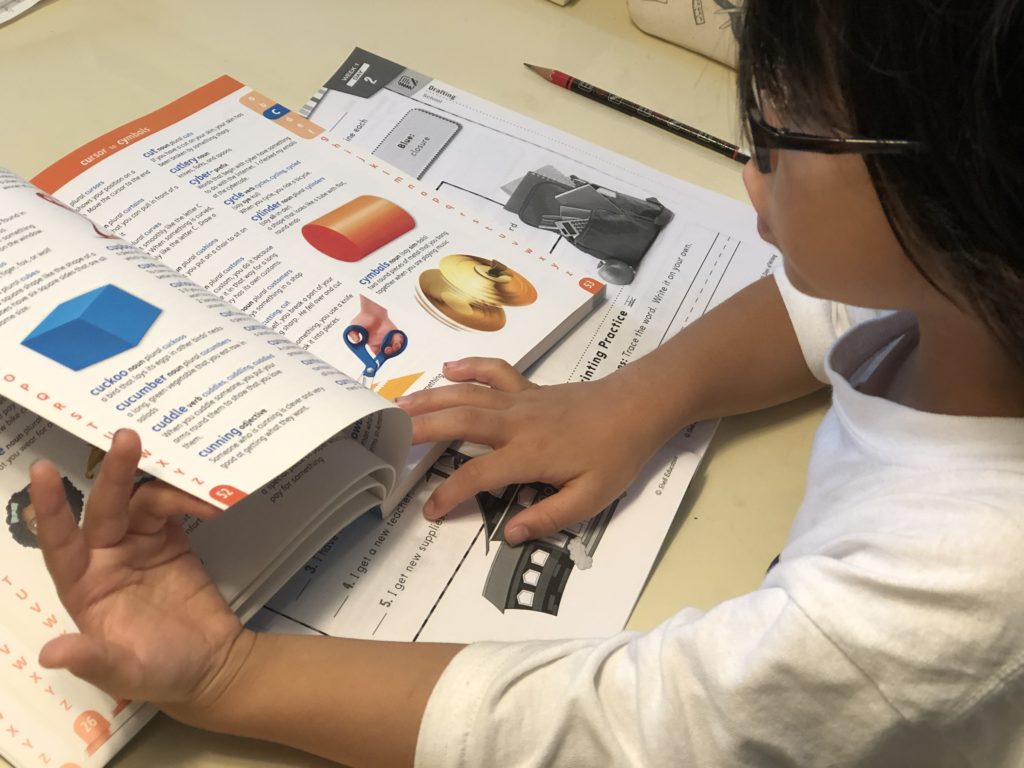

・図鑑を使った取り組み

においても同じ事が言えます。

です。

「図鑑」や「辞書」を使い、こどもの自主性を伸ばす方法については各々のセットに付属のオリジナルガイドに記載してありますが、こどもは『好奇心』『探究心』の塊だからこそ、こちらから「させる」事はしなくて大丈夫なのです^^

もちろん、こどもの自主性を育てる角度からのアプローチなので、多少時間がかかります。

(振り返るとあっという間ですけれどね!)

ですが、それがこどもを

・グローバル時代に活躍できるバイリンガルに育てていく近道でもある

のです^^