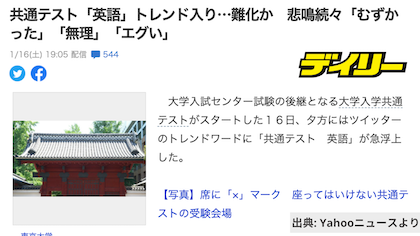

今年ついにセンター試験から【大学入学共通テスト】に移行されましたね。

大学入学共通テストは、

・判断力

を問う試験という事で、どんな試験なのかとても興味深かったです。

特に個人的には【英語】がどんな問題になっていくのか興味があった大学入学共通テスト。

受験生からの感想は

といった感想が多く、ツイッターでは一時『英語』がトレンド入りをした程に悲鳴の嵐だったようですね。

大学入学共通テストの英語は難化どころか

簡単になっていた

テスト終了後、ツイッターでは「英語」がトレンド入りし、ニュースにもなった程に「難化した」という声が多かった大学入学共通テスト。

実際どんな内容の問題が出たのか、こちらで確認する事が出来ますので良かったらみてみて下さい^^

私も実際に解いてみましたが印象としては、「今までのセンター試験の英語よりも簡単になっていた」という印象です。

問題として出ている単語のレベルも構文のレベルも至って標準的。

これからどんな風に変わっていくかは別として、今回の問題レベルであれば、おうち英語なバイリンガル子育てで育ってきた子たちが受験した場合、ラクに解いていけるでしょう。

それらを参考にしていく事も、今後の事を視野にいれながら関わっていく上で大切。

ただ私は今回の問題構成等に関しての問題よりも、もっと違うところに目を向けて考えていく事が、グローバル時代に活きるバイリンガルを育てるおうち英語には必要かなと感じています。

大学入学共通テストの内容よりもその背景を考える

問題構成であったり問題の質等は別として、それよりも大切な考えは

という変化の『背景』に目をむける事。

試験の為の英語ではなく英語をゴールにせず英語を使って生きていく上で、この視点ってとても大切だと思うのです。

今回、試験は

・アクセント問題

・語彙の意味

・文法

の知識ものの問題はなくなり『実践的』な内容のものになっていました。

のが分かりますよね。

この背景にはこれからの世の中で求められるのは、

だからだという、こちらのブログ記事でも何度もお伝えしていること。

そして求められている英語力というのは本当に

・「相手ありき」の中で使われる『ツール』としての英語力が求められ

・求められるのは英語力ではなく、

その先のもので、その力を培っていく上での通過点となる英語力が求められている

という事。

これらが求められる理由は、これからの時代に『当たり前のように』求められるものだから。

先にも書きましたが今回の問題の構成や質は別として、こういった変化が起きる背景を考えるとおうち英語なバイリンガル子育てをしていく上で大切なスタンスというのが見えてきますよね。

大学入学共通テストが難しかったのではなく

パターン学習習慣がまだあったから

先にも書きましたが、今回の大学入学共通テストは難化しておらず、寧ろ簡単になっていました。

ですが、実際の受験生からの声で多かったのは「難化」というワード。

それはやっぱり

・『覚える』がメインの学習で

・結局、共通テスト対策として設けていた予備校等の授業で得たのは

解くコツなどのパターン学習でしかなった

という事なんですよね。

試験対策としての学習ももちろん大事になってくる部分はありますが、対策として本当の意味で大事になってくるのは、

・親子の会話(からの情報処理力と思考力)

で、『その時間こそが学び時間だと捉えられるか』が本当に大事になってきます。

先のリンク先のブログ記事に理由を書いていますが、これは『問題集をこなして育んでいくものではない』のです。

大学入学共通テストで情報処理力が問われる問題が多いのは

『社会に開かれた教育課程』を目指すから

今回、情報処理力が問われる実践的な問題が多かったにはもちろん理由があります。

新指導要領が、もっというと経済協力開発機構(OECD)が目指しているところがあるから。

この辺りに関しては、オンラインカレッジでの月1のセミナーを通してお話しているのでカレッジメンバーさんは腹落ちする部分だと思います。

ちょうど偶然にも大学入学共通テストが行われる前の週にも月1セミナーのテーマとしてあげて話していたところだったので尚更^^

文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)である新指導要領は、経済協力開発機構(OECD)が掲げる

を参考に作られています。

経済協力開発機構(OECD)は、国際学力調査である ”PISA” を実施しているところでもありますね。

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/

OECDのHP内の動画なんかは特に分かり易いののではと思いますので、是非見てみてください^^

上記のURL先を開きますと “Learning Compass” という大きなコンパスが目に入ると思います。

これを意識して新指導要領では『学びの地図』という言葉を使っていたりします。

をしていく事。

それを受け新学習指導要領では『社会に開かれた教育課程』を目指して作られています。

そう、世界規模で『学校での学びに社会とのつながりを持たせる事』を意識した学びを意識しているんですよね。

先に書いたところに辿り着いてしまうのですが、

のです。

故に今回の大学入学共通テストの試験問題がそういった問題になっているんですね。

情報を捉える力(情報処理力)は

長文をたくさん読めば付く訳ではない

今回の大学入学共通テストは長文で構成をされていました。

故に、大学入学共通テストの対策として必要なスキルは【たくさんの文章を読んで情報を捉える力】。

では、この

です。

上記リンク先にて、『読解力をつけていく上で大切な事』をお伝えしていますが、これも

のです。

本当に必要な力をつけていく上で大切なもの。

それは、問題集などに向き合う学習時間だけが育ててくれる訳ではないんですよね。

そして

になってきます。

もし、お子さんに合ったスタイルや伸ばし方を見つける事が難しかった場合は、聞いて下さいね^^