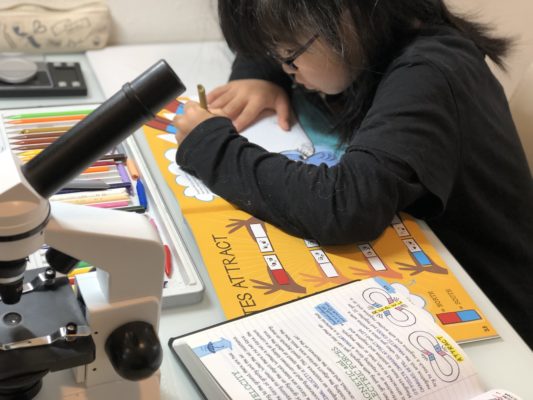

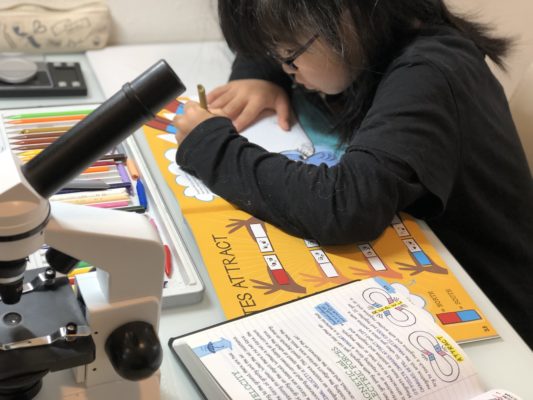

コロナウイルスの影響により、急遽迎えた『休校期間』。

それによりスタートした『ホームスクーリング』。

その「ホームスクーリング』に関してのご質問をいくつか頂いておりますので、こちらを通してお答えさせて頂こうと思います。

今回は『本選び』について頂きましたご質問です^^

目次

日本語絵本・英語絵本はどのように揃えている?

我が家のホームスクーリングのモットーは、

・与えない

・時間割のように型を決めない

・本人の興味をきっかけに広げ進める

・時間割のように型を決めない

・本人の興味をきっかけに広げ進める

というところ。

その日の活動を広げていく上で広げていく上で、リンクできそうな本や教材等に都度触れていくのですが、それにあたり

日本語や英語の絵本等をどのように揃えられていますか?

といったご質問を多く頂きました。

『環境の1つ』として、図鑑や資料集を用意している

『図鑑』や『資料集』的なものを、その時「うちの子にはまだ少し早いかなぁ…?」と思うものでも、「今後使っていきたいものだなぁ…」と思ったら日英共に用意していたりします。

『英語』に関しても、『日本語の学習』に関しても、『こどもへの言葉掛け』に関しても、どの取り組みにおいても言える事ですが、

『理解』というものは都度求めるものではなく、色々と触れていった先についてくるもの

です。

何度も触れ積み上げていった経験や機会が理解を促していってくれますからね!

『理解』というのは、『点と点が線になる事』だからこそ、その点となる杭を作る事は大切

なのです。

・こちらが先々、繋げていけそうなものを知る事ができる

→こどもが何かに興味を持った時にリンクできるものの提案がしやすい

・掲載写真や図をチラリと見せる事で、その図鑑や資料集との距離を縮められる時間が持てる

→「なんかみた事がある」というものを作る事が

拡散的好奇心から知的好奇心へと繋げていってくれる

・興味の有無を気にせず用意しておくと、いざという時にサッと提示できる。

→こどもの興味関心のタイミングを逃しにくい

・「なんとなく」だったものが段々とこどもの中で点と点が線になっていく体験ができる

→それが学びへの『快』とこどもの中でなる

→こどもが何かに興味を持った時にリンクできるものの提案がしやすい

・掲載写真や図をチラリと見せる事で、その図鑑や資料集との距離を縮められる時間が持てる

→「なんかみた事がある」というものを作る事が

拡散的好奇心から知的好奇心へと繋げていってくれる

・興味の有無を気にせず用意しておくと、いざという時にサッと提示できる。

→こどもの興味関心のタイミングを逃しにくい

・「なんとなく」だったものが段々とこどもの中で点と点が線になっていく体験ができる

→それが学びへの『快』とこどもの中でなる

ので、少し背伸びしたものもワクワクな感じで用意しています。

こういった『少し背伸びしたような本』に触れる時は、

・ただページを開き、こどもの見える範囲に開いておくだけだったり

・説明の文の数行をこちらの一人芝居の如く、

さらりと「おうちの人の声による掛け流し」レベルで読み上げたり

・説明の文の数行をこちらの一人芝居の如く、

さらりと「おうちの人の声による掛け流し」レベルで読み上げたり

しています。

この時1番大切にしているのは、『強要しない事』ですね!

でも、これがとても効果がある事を回を重ね理解が伴ってきた度に感じています^^

よくこちらで取り扱っている『英語図鑑セット』に関してのお問い合わせで「対象年齢」を伺われる事があるのですが、『対象年齢はない』としているのはこれが理由なのです^^

絵本選びは、興味あるもの関連を都度チェック!

絵本に関しては、

こどもが興味関心を向けたものに関しての本を毎回常にすぐにチェック&関連(リンク)できそうなものをネットでチェック

しています。

・Googleで画像検索

→探したいテーマを英語で検索。

・Amazonで検索

→見つけた本を先ずは日本のAmazonで検索

・アメリカAmazonでも検索

→「この商品を購入した人が購入したもの」の表示や「関連本」の表示が

日本と違うからこそ拾える情報があるから

→探したいテーマを英語で検索。

・Amazonで検索

→見つけた本を先ずは日本のAmazonで検索

・アメリカAmazonでも検索

→「この商品を購入した人が購入したもの」の表示や「関連本」の表示が

日本と違うからこそ拾える情報があるから

といったステップで検索しています。

また色々と検索していると、別のタイミングで『オススメの本』を紹介してくれる量も増えるので、どんどん検索している部分もあります。

そうすると、「オススメの本」がHPであがってきたり、メルマガを通して紹介されたりする事で、色々な本を知る事ができ「気になるリスト」が溜まっていくからですね。

あ、海外でこどもが同い年くらいのママさんのSNS(ブログやInstagram等)のアカウントからも絵本に関する情報収集はしています。

結構行っている事は泥臭く、そしてちょっぴりマニアックかもです(笑)

絵本購入時は、「こどもと一緒に」を少し心がけていたり…。

ネットでポチポチと購入できる今。

「こちらで良さげなものを選んでは購入…」みたいな流れが当たり前化しているような今。

時に「プレゼント」として選ぶ時は別ですが、そうでない時はなるべく『こどもと一緒に選んで購入』するようにしています。

一緒に見ながら購入をしている理由は、

・本が届く事を当たり前化し過ぎないようにする為

・こども自身も「自分で選んだ!」という思いから、本が届く事を楽しみにしたり、

興味の向け方も変わってくるから

・こどもと一緒に選ぶ事で、他に表示された情報を通して、

こどもの「これ、読んでみたい!」に出会える

・一緒にサイトを見る事で、こどもの興味のポイントもまた知れるから

・こどもは、「自分が興味を持っているものに、おうちの人も興味を持ってくれている」と

分かり、そこで積む会話はこどもの自己肯定感にも繋がっていく

・こども自身も「自分で選んだ!」という思いから、本が届く事を楽しみにしたり、

興味の向け方も変わってくるから

・こどもと一緒に選ぶ事で、他に表示された情報を通して、

こどもの「これ、読んでみたい!」に出会える

・一緒にサイトを見る事で、こどもの興味のポイントもまた知れるから

・こどもは、「自分が興味を持っているものに、おうちの人も興味を持ってくれている」と

分かり、そこで積む会話はこどもの自己肯定感にも繋がっていく

ですね!

ですが、基本的に心掛けてしているのは『一緒に選ぶ』ですね!

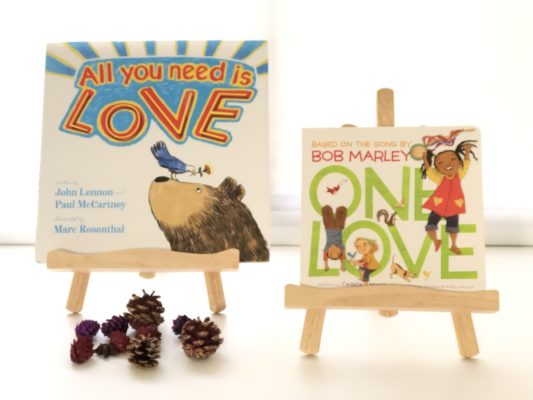

同じテーマの英語絵本を2冊以上揃えて、吸収力アップ!

こどもが興味を持ったテーマに関しての絵本は、1冊だけでなく2冊以上は揃えるようにはしています。

同じものを(ある程度)繰り返す事は大事ですが、『違った角度から触れる』という形で触れると単語等の意味イメージ等が膨らみ易いからですね。

同じことについて説明していても、本によって説明の仕方やアプローチの仕方は違うもの。

人は同じものの繰り返しよりも違った角度から同じテーマに触れた方が脳が情報キャッチを楽しみ始め、吸収力があがる

のです。

そういった意味で2冊以上は揃えるようにしていますが、そう心掛けなくてもこどもの好きなテーマに関しては、自然とたくさん揃っていってしまいますよね^^;

英語絵本選びでも「リンク」を意識!

先の「同じテーマのものは2冊以上」というものの発展系になるのですが、絵本選びでも『リンク』を意識しています。

例えば以前娘が「LEGOで建物を作る」ことに興味を持った時は、建物系から広げた絵本等を少しずつ揃えていきました。

LEGOに関するものだけでなく、『作る』をテーマにした本や『建築家』をテーマにした本を選んでみたり。

(LEGOで作ったおうちに「豆電球を取り付ける」というプラスαもあったので、電気に関するワークがあるワークブックも当時投入)

バレンタインに因んだ本を探すときは、ただ「バレンタイン」だけでなく、そこから派生して「Love」がテーマのものを投入してみたり…

絵本もリンクさせながら広げていくと、またそこから芋づる式になって、こどもと話すテーマや広がる情報・絵本も増えていくので、常に『共通点』探しからのリンク付けを常にどんな事においても心掛けています。

じわじわと色々なものに広げていきながら、その道中で知識や更なる興味を拾っている感じですね^^

因みに「日本語絵本」に関しては、図書館で借りれるものが多いのでそちらを使わせて頂き済ませている部分はあります。

どうしても英語絵本は借りれるほど豊富ではないので、本を購入する際は英語絵本に偏り易い部分はありますね^^;

…と、我が家の本の選び方に関してはこんな感じです。

大事なことは、

「我が子」と「親」は別の人間。

(絵)本選びもこちらが暴走しないよう心がける

(絵)本選びもこちらが暴走しないよう心がける

ということ。

「触れて欲しいから」ではなく、「こども本人が興味を持っていて触れたがっている」部分を大切にしています。

…と、我が家のホームスクーリングで使うツールも『こどもの意思や興味を尊重しながら』といった感じです。