こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。

英語力の維持向上において

という時間はとても活きる時間。

『本』がもたらす効果に関しては多くの方が認識されていると思います。

例えば『おうち英語』という形でお子さんの英語教育をされていかれる際には、『読み聞かせ』そして『多読』の取り組みを意識されているおうちの方も多いですよね。

確かに言語習得において『本に触れる』という時間はとても有効な時間。

ただ、とっても効果的な時間ではあるのですが、『読み聞かせ』においても『多読』においてもここへの

・付き合い方

はとっても大切なところ。

『読み聞かせ』においての大切な捉え方については以前、下記のブログ記事にて書きました。

こどもの発達と個性を活かす!おうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。 読み聞かせ この時間は『こどもに積み重ねていきたい時間』としてよく言われ、「小学生になってもできる限り読み聞かせをすると良い」とも言われる[…]

今回のテーマは【多読】。

多読にも

ものなので、『こうしなくちゃ!』と縛られないでもらえたらな…と【多読】についてのお話に触れる度に思っていたりします。

おうち英語に多読がおすすめな理由

もちろん『多読』がおすすめというのは所謂おうち英語に限った話では実際ないです。

言語習得という観点から『英語』という側面からを見た場合

✔︎『読む』ことはインプットの役割だけでなく、実際はアウトプットの役割も担う

(頭の中で音声化されるので)

✔︎英語を英語のまま理解する力が育つ

✔︎英語ネイティブの感覚が身についていく

✔︎リスニング力が上がる

などという面から『多読』という取り組みは良い取り組み。

私自身、英文科時代、学校の課題の1つに『多読』があり、読めば読む程に英語を英語のまま理解する事が出来るようになっていっているのを体感した事があります。

本当に簡単なレベルの本からスタートさせ、読み進めていくんですよね。

実際に自分の体験を通して多読の効果そして「多読はやった方がいいね!」と感じた過去がある私。

それ故、成長と共に英語絵本や本を『読んでもらう』から『独り読み』に流れていきやすくなるように、娘が小さな頃から『本がある生活』を心がけ、絵本や本を環境の1つとして当たり前のように存在させる事を心がけてきていました。

多読は効果的ではあるけど、全ての子どもにとってベストな方法とも言えない

とは言え、『多読』を通して得られる効果があるとはいえ、おうち英語をされている方々みなさんに「お子さんにはぜひ多読を!」とは簡単におすすめできないのが、正直なところ。

というのも、

・『こどもが英語を読めるようになったら次の段階は多読!』と必ず進むべきルートとして多読を捉えられている事が多い

・『読んだ「語数」を積んでなんぼ!』と捉えられている事が多い

確かにそれも『1つの取り組み方』です。

そう、たった1つの取り組み方のスタイルであって、必ずしも上記の事・取り組みが多読においての絶対ではないのです^^

多読をしていく上で求められる事とは

上記で挙げた効果を得ていく上でポイントになるのは、『多読の仕方』。

では多読の仕方は…と言えば、

(本に触れていく事)

・分からない語などがあっても調べずに読み進める

(調べずに触れていく)

・自分の興味あるストーリーに触れる

・「今は休みたい!」と思ったら休む(ルーティン化し過ぎなくていい)

であること。

これって、『とにかく冊数をこなす』『とにかく【読む】をする』という【とにかく】スタイルでなくても、正直得られるものですよね^^

この『多読の仕方』の部分を押さえていれば、結果よい訳で。

だからこそ、いわゆる『多読』の仕方に縛られる必要はないんですよね。

寧ろ、

ことは当たり前で、それが当たり前だからこそ『その子その子にとっての多読』が存在してよいのです。

多読の仕方はこどもの特性の数だけバラエティがある

…と先にも書いてきていますが、『多読』というと、

・冊数をこなして初めて多読

・読んだ語数を増やしてなんぼ!

・どんどんレベルを上げていくことが多読

みたいに受け取られがち。

ただこれは単純に1つの取り組み方であって、それだけが方法ではないもの。

『その子その子が持つ特性やタイプで多読の仕方も変わって然り』なのです。

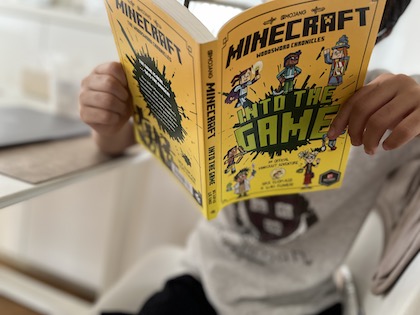

例えば我が家の娘の場合、本を読むことは大好きです。

以前、下記の動画で文字読みから英語の本を読むまでの軌跡をアップした事がありますが、割と早くから文字を認識し読む子でした。

だけれども、『とにかく読み進める』といういわゆる多読は全然出来ていないし、していません^^

それは単に本を読むことを好まなくなった…等ではなく、そもそもで『多読』は頑張らせるものではないという考えがあるから。

本当の意味での『多読』をしていく上で、『本人のペース』って、とっても大事。

多読の仕方のポイントにある、『「今は休みたい!」と思ったら休む(ルーティン化し過ぎなくていい)』はイコール『自分のペースで進んで良い』といえますからね。

もちろん、それだけが理由ではなく、ここにもやっぱり特性・タイプも理由として存在しています。

中でも『優位性』は割とここに大きく影響してきますね。

娘の場合は超が付くほど『視覚優位/視覚空間型』さん。

以前、その特性を活かした『かけ流しの仕方』について動画をアップしたことがあります。

https://youtu.be/Y9GzUVBZR6Q

では、『読み』の場合はどうなのか。

視覚優位/視覚空間型 の子には、文字の読み書きにパワーが要るタイプの子が多い傾向があります。

娘は正にそのタイプな為、特に小学校3年生くらいまではなかなか本1冊を読み終えることが難しいタイプでした。

今は、娘に合った形そして娘のペースを尊重し関わっていった結果だいーぶ読めるようになっていますが、それでも敢えて同年代の子達と比べたら、その量にはまだまだ伸び代がある感じではあります。

…とそういった意味で、なかなかと多読が進まないし、本人も『疲れる』からそこまで『読む』に関しては積極的ではなく『毎日読む』なんて全くなく、何日も何日も間が開く事も当たり前だったんですよね。

でも、それでも、

(本に触れていく事を楽しんだ)

・分からない語などがあっても調べずに読み進めていっていたし

(調べずに触れていけていた)

・自分の興味あるストーリーに触れる時間を楽しんだし

・「今は休みたい!」と思ったら休むをしっかりしていたし

(ルーティン化せず、興味軸で付き合っていた)

が出来ていたんですよね。

要は彼女なりに『多読の仕方のポイント』を押さえた付き合い方になっていたんですよね、そんなに【とにかく】スタイルで過ごしていなくても。

そんな娘は『視覚優位/視覚空間型』さん故に、図鑑系のような本の方をより好む!笑

そのため、本に触れてはいても多読で触れるような本と毛色がちょっと違う。笑

しかも図鑑系だから、どれほどまで文字を読んでいるのか…と言えば、情報を少し拾う程度でそこまで読み込んでいない^^;

これもイメージからどんどん、なんとなくでも理解し詳細は後回しの視覚優位/視覚空間型 さんの特徴。笑

それでも図鑑系の本を広げながら

(本に触れていく事を楽しんだ)

・分からない語などがあっても調べずに読み進めていっていたし

(調べずに触れていけていた)

・自分の興味ある内容に触れる時間を楽しんだし

・「今は休みたい!」と思ったら休むをしっかりしていたし

(ルーティン化せず、興味軸で付き合っていた)

が出来ていたんですよね。

うん、彼女なりの多読時間になっている!

また、娘は割と「今日はこの(本の)世界に入りたいなぁ〜!」「今の時間は、この世界に入りたいなぁ〜。夕方はこの世界に入りたい!」などその時の気分や時間帯等で本を選ぶ事をそれこそ小学校3年生くらいまでは、かなりしてたんですよね。

そのため、「ちょっと読んでは次の本へ!」というホッピング的な読み方が激しかったんですよね。笑

それ故に「どんどん読み進めていく」ように本を読み切る事がなかった娘。

『読む』にパワーが要るから読み続けられない上に、そしてそれ故に疲れるから毎日読むことは全くなかったのに、並行読みが超絶激しい。

そうなるといわゆる『多読』という考え方でいけば、本を読み進む事もなければ(当たり前だけれど)読み切る事もなく語数もたまらない。

それでもやっぱり

(本に触れていく事を楽しんだ)

・分からない語などがあっても調べずに読み進めていっていたし

(調べずに触れていけていた)

・自分の興味あるストーリーに触れる時間を楽しんだし

・「今は休みたい!」と思ったら休むをしっかりしていたし

(ルーティン化せず、興味軸で付き合っていた)

が出来ていたんですよね。

…という事は、『彼女に合った形での多読』が出来ていたという事^^

そしてそして!

4年生になってから突然、『読んだ本を(気に入った本を)何度も繰り返して読む』姿が出始める。

それ故に、またまた『読み進める』があまりない状態。笑

だからやっぱり語数も増えない。笑

けれどもやっぱりそんな感じでも

(本に触れていく事を楽しんだ)

・分からない語などがあっても調べずに読み進めていっていたし

(調べずに触れていけていた)

・自分の興味あるストーリーに触れる時間を楽しんだし

・「今は休みたい!」と思ったら休むをしっかりしていたし

(ルーティン化せず、興味軸で付き合っていた)

が出来ていたんですよね。

ここでもやっぱり『彼女なりの多読』が出来ていたという事になる^^

「でも、繰り返し読んでいたら【精読】にならないの?」と思われる事もあるのですが、【精読】とは「わからない単語があれば意味を調べ、使われている文法も丁寧に理解し、文章を一文ずつ丁寧に読んでいく」という意味。

…となると娘の場合、「繰り返し読んでいるけれど、精読のような読み方をしていない」ので、これもやっぱり『多読』なんですよね^^

英語よりも日本語の本の読書量が増えても英語の多読。

このように、いわゆる『多読』に縛られる事なく、英語の本に触れる事をどんどん自然体で楽しむ事がなんだかんだで『多読タイム』になっているという事。

しかも『そうだからこそ』こどもの場合は、多読で得られる効果を得やすい!

なんなら、英語の多読を休んで日本語の本ばかり読んでいても、角度を変えたらある意味『英語の本の多読』とも言える時間。

なぜなら

だから。

そのため、英語の本から離れた時間があっても悲観する事なく侮る事なく、尊重してよい時間。

…という事で、我が家の娘も絶賛日本語の本の読書量が増しに増している最近ですが、そういった意味でも『多読(になる)時間を過ごしているね!』と受け取っています。

だから所謂『多読』はしなくてもいい

このように『多読』の仕方は、こどもによってバリエーション豊富にあるので、所謂『多読』の取り組みに縛られないで欲しいな…と思っています。

それが合う子もいれば、そうでない形の方が進む子もいる。

そして必要になれば自分から取り組み始める。

(寧ろ、その力を育む関わりをした方が何倍も良かったり。)

【型】を気にすると、どうしても『できている/できていない』でこどもを見てしまうので、それって非常にもったいない事!

今何が出来ていて、その『出来ている』をどう活かしていくと、その子に合ったアプローチになるのか。

ここを見極めていく事が何よりも大事なのです^^

だからこそ、コーチング型コンサルティングは『急がば回れ』的な形になりますが、その部分を大事にしながらお伝えさせて頂いています。