夏休みこそ

・自分でデザインしながら

1日を過ごせる貴重なタイミング!

以前、下記のブログ記事にて、『課題発見力』の大切さ、『デザイン的思考』が必要になってくるということについて書いてきています。

夏休みももう後半戦に突入ですが、この時期こそこれらをグングン育んでいける絶好の機会。

そして自分が過ごす日々を自ら主体的にデザインしていくこれらの時間は、こどもの『探究心』を育む時間でもあるんですよね。

やっぱり主体性はこどもの成長の鍵になる

と先に書かせて頂きました。

確かにこの3つが育んでいけるものなのですが、これらって結局はイコールで結びつけられるもの。

分けて考える必要って全然ないんですよね。

これらの

なので、この『こどもの中から生まれる好奇心』をどんどんぶつけられる時間を過ごす事が大切。

『探究する』の本当の意味からこどもとの関わりを考える

このように、全ての入り口となるものは物事への興味関心から始まる『好奇心』。

我が子に好奇心を抱く対象ができると、「ここからどう繋げようかな?」と『どう探究活動に繋げようか』と多くのおうちの方が一生懸命考えられると思います。

確かに、『大人だからできるきっかけ作り』ってありますものね!

ただ、ここで大事な事は『黒子的な役割を果たす』という事。

なんですね。

探究って、

こどもがたくさん話す事で進んでいくもので

・大人が適切な答えを示すのではなく、

こどもが適切な答えを導き出していくもので

・大人が質問を考えるのではなく、

こどもが質問を考えていくもので

・大人がアクティビティを考え仕切っていくのではなく、

こどもがアクティビティを導き展開していくもの

の事で、それにより見せていく広がりを『探究』と実際はいうのです^^

ゆえに展開される方向はこどもそれぞれ違い、その違いこそが『個性』を育んでいく過程の1つになるからこそ、こちらが筋道立ててシナリオを作りゴールに誘導するように展開をしていく必要ってないんですね。

こどもの中から生まれる好奇心から

『もっと!』が出易いのは与え過ぎない環境

こどもの中から『探究心』『課題発見力』『デザイン的思考』に繋がっていく、好奇心からの「もっと!」が出易いのは、やはりこどものペースで過ごす時間の中から。

こどもの毎日って、特に現代の子達の毎日って本当に忙しいもの。

学校がある時であれば学校に行ったり習い事に行ったり、今のご時世であれば特にオンラインで参加できるイベントも数多くあったりし、そういったものに参加したり…と常に『何かしら予定がある』という状態。

場合によっては、どれも全てが詰まっているような事も少なくなかったりすると思います。

むしろ、『小さな発見をしていくような時間』がこども自身の興味関心からの好奇心を育んでいく上で大切だったりします。

そういった積み重ねが、『自分で切り開いていく』ものになり、与えられ過ぎた環境からの展開は実際にはこどものベクトルで進んでいるものではなくなるので『自分で考え展開した』という経験としては少し物足りないものになってしまうんですよね。

そう考えた時、こどもにとって『自分のペースで過ごす事ができる時間』というのは本当に大切で、その時間が多くとれるのが『夏休み』。

だからこそ、夏休みって本当にこどもが成長する時間なんですよね^^

時間になりますからね!

CBL(Challenge Based Learning) な学びスタイルが今求められている

今、教育のあり方を変えていこうとする考えや実際に行動として起こされているところは国内だけでなく各地で行われています。

世界ではもっと早くから行われていて、10年以上前にiPhoneなどを販売しているAppleが、『これからの教育のあり方』として

というスタイルを提唱し始めました。

https://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf

それを受け、そのスタイルを実践し始めている国そして日本では学校単位で増え始めているのが今です^^

を意味するもの。

要は、

ということなんですよね。

もちろん!

こども自身が『課題発見力』を発揮し選んだものが教科のワークブックだったとしたのならば、それは『自分で掴み取りに行った』末の結果。

ワークブックに取り組む事が悪という事ではなく、そこまでの『道筋は誰主体だったのか』が大事なんですよね。

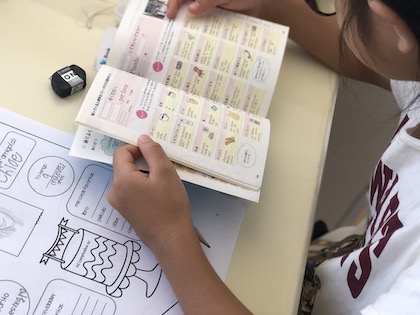

現に、我が家の娘も自ら課題を見つけ、それを達成する為のツールとしてワークシートに取り組んだりしていますからね!

とは言え、手放すのには勇気がいったりする事もあるでしょう。

今年も相変わらず我が家はこどもに日々をデザインしていってもらっているのですが、学校の宿題は手をつけたりしてはいるものの…全く終わってません。笑

ですが、日々取り組みたいもの、そしてそこからのアイディア、そして思わぬ成長などがたくさん見られていたりするので、『学校の成績軸』で見たら苦笑いな部分もありますが、ものすごく成長している夏休みになっているのは毎年感じていたりします^^

言語習得で重要な要素は、やっぱり『ツール』となる事

こちらのブログでもよく言語習得のステップを3つの段階で表させて頂いていますが、人は言語習得に向かっていく時の様子が

・4〜6歳 → 感情期

・7歳〜 → 意欲期

といったステップで向かっていきます。

特に小学生以降にもなると、『自分が学び取りたいか否か』の意欲が言語習得の鍵となっていきます。

この『自分が学び取りたいか否か』って、要は『何かを認識・理解したいと思う心の働き』という『認知機能』のこと。

という言語習得において重要な要素の1つでもあるのです。

この認知機能が働くのは、上記の字面からも想像がつかれると思いますが、『与えられた学習ではなかなか感じられない』ものなんですよね。

要は自分が達成させたい目的のツールになって初めて、楽しめるようになり使える言語として習得していくという訳なのです^^

きっかけは、『将来アフリカに行って、1人でも多くの人を助けたい。その時にスペイン語ができていると更に活動できる!』との事で、スペイン語をこの夏から本人なりに頑張り始めています。

(『本人なり』というところが大事。笑)

まさに『達成させたい目的においてのツール』となったからこそなんですよね。

いつまで続くのか…は謎ですが、ただ、自分で『デザイン』した日々の中で『課題を発見』し、そのために『探究』し始めた訳なので、『そのステップが踏めただけでマル!』だな…と。

『質』は経験と共に磨かれていくものだからこそ、こどもなりの『デザイン』『課題発見』『探究』のプロセスを踏む機会が積んでいける事が本当に大事なんですよね。

それがこども自身の力、そして言語習得力をあげていってくれるのですから、残りの夏休みも引き続き『こどものペースで過ごす』を大切にしてもらいたいと思っています^^

是非、お子さんのペースで過ごす時間を大切にされてみてくださいね!

こちらでご一緒させて頂いているお子さんとの時間でも、お子さんのペースを活かしながらお子さんの強み等を引き出させて頂いています^^