今日は、12月25日。

「朝起きたらサンタクロースからのプレゼントが届いていた!」なんて様子があるご家庭も多いのかな…なんて思います。

さて我が家の娘。

小学校3年生にして、サンタさんからのプレゼントをまさかの辞退をしたんです。

今回はそんなお話しを軸に書いてみようかな…と思います。

こどもが自分へのクリスマスプレゼントを辞退した理由は…

「今年はサンタさんから何をもらうの?」とクリスマスシーズンが始まる少し前から娘に聞くも「ない」という答え。

まだ決まらないだけかな?…と折りを見て尋ねるも答えは変わらず。

その代わりよく聞いてきていたのが、「うちのワンちゃんが今欲しいものは何かな?」「マミー、何か今欲しいものある?」などの家族への調査。

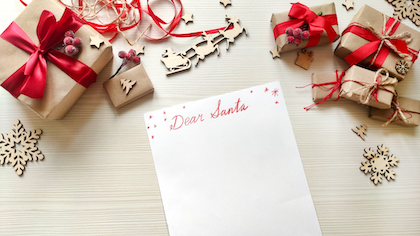

なかなかサンタさんへのお手紙も書かない、書かない。

ようやく口にしたのは、「うちのワンちゃんの代わりに欲しいものをお願いする」という事。

そんな様子だったので、「今年のサンタさんへのお願いはそれなのだろう」と思っていたら…

12月24日の夜に隠れるように(でも全く隠れられていない。笑)サンタさんにお手紙を書き始めた娘の様子がおかしい!

家族の笑顔がみたいから家族へのプレゼントが欲しいです。

といった事を伝えようとするメッセージが。

『書く』という作業にパワーが要る娘という事もあって特に、『英文を書く』という練習は一切してきていない事もあり、話せるけれど文章にするとちょっと…な感じですが^^;

(小学校1年生の国語の作文的な感じですね。笑 話せても文章に起こすと面白い事になっている…的な。)

サンタさんからワンちゃんのアイテムと共に「お手紙が間に合わなかったから、他の家族の分は後から少しずつ届けるようにするね。」のお手紙が届いた翌日。

プレゼントを見るなり、「よっしゃ!」と勢いの良い歓喜の声!

そんな娘に「なぜ、今年のプレゼントはこういった形にしたの?」と聞いたところ、

との答えが返ってきたのです。

『クリスマス・スピリット』とは

今年のサンタさんからのクリスマスプレゼント、そして実は親からのクリスマスプレゼントも頑なに「大丈夫!」と伝えてきてくれた娘のその理由は、

というもの。

『クリスマス・スピリット』とは

自分に与えられたすべてに感謝して、たくさん持っている人はたくさん、ちょっとしか持っていない人はちょっとだけ、みんながみんな「分かち合おう」という気持ちになる季節を表す言葉

の事。

サンタさんはみんなの「素敵」を見つけてハッピーな気持ちになれた事への「ありがとう」の表れでプレゼントをくれているんだよ。

といったお話しはしてきた事はありますが、『クリスマス・スピリット』のお話はしてきた事がなかったので、予想外の返答にびっくりしました。

絵本や好きな映画を通して、その説明があった…という事はないですが、映画では確かに出てきていたフレーズ。

娘自身、映画を通して知った言葉に、「きっとこういった意味だろう!」と本人なりに意味を理解したようです。

『主体性』が育んでいっている『相手を思う気持ち』

今までブログ記事を通して『主体性』を育む事の大切さを何度となく書いてきました。

その都度、書かせて頂いているのが

を意味するもの。

「自分には何ができるのか」「自分はどうしていったら良いのか」などなど、『相手ありき』の中で考え行動していくものなんですよね。

また、我が家の娘の学校との付き合い方は『ブレンド型』。

2学期は、夏休み明けに1ヶ月の自主休校をしただけでなく、後半は週に1回くらいの登校だったりしました。

授業中の過ごし方スタイルは、「自分の学びたい学びをさせてもらう」という形も取らせて頂いていたり。

(この辺りについては、また改めて書きますね。)

学校に行かない日は、『アンスクーリング』というスタイル故に、自由に過ごしています。

故に周りから見たら『社会性/協調性が育たない』と思われてしまうような過ごし方だったりすると思います。

我が家は今まで言われてきてしまった事は幸いないのですが、同じようなスタイルで過ごされてきている方は色々と周りから抱かれるイメージからの言動に悩む事があるようです。

なので代わりに声を大にしてお伝えさせて頂くと、

ものだったりするんですよね。

Home School Legal Defense Association is a nonprofit advocac…

…と今回の娘の様子を機に、ちょっと色々な角度に触れて書いてみた今回でした。

以前、『早期教育の本来の意味はグローバル時代により相応しい教育』といった角度からお話しをさせて頂いた動画を投稿した事があります。

https://youtu.be/qERTWbFaDqI

そこでお話しをさせて頂いていますが、ニューヨーク大学のメタ分析では『人と関わる時間が最も人を賢くする』と発表していますが、ここの『基本』となるのは『家庭での相手を意識させるような関わり』の部分。

スキル的な何かを教え伸ばすよりも、ここの部分を大切にしていれば、

✔️「人の役に立ちたい!」などの想いが学ぶ力に繋がったり…

などなどに繋がっていくので、『学び』もそして特に小学校以降の『英語ある子育て』では、しっかり自分の力で各々の力を伸ばしていく

いつもより長めに一緒にいる時間が取れそうなこの冬休みは、いつもよりもその辺りを意識できる時間。

我が家も引き続き、娘との会話はその辺りを大切にしていこうと思っています^^

因みにの因みに…

今回の娘の行動。

この行動が起きたそこには、ある種必然的な理由があると感じています。

この部分も追って書いていきたいと思います^^