よく

といったご質問を頂く事があります^^

なのです。

お仕事の関係で必要性あって少し読む事はあるのですが、基本『子育ての為に子育て本を読む事がない』のです。

『子育て本』って、いわゆる『THE子育て本』みたいな育児書的なものですね。

その理由は、こういったところにあったりします。

子育て本以外のところに、こどもへの関わりのヒントあり

私が子育て本を手に取らないのは、子育て本(育児書)というものが良いとか悪いとかでは勿論ないです。

子育て本を読む事によって育児の指針が立つ方もいらっしゃるでしょうし、救われるような思いを抱く方もいらっしゃると思うので、その存在自体は大切なものだと思っています。

ですので繰り返しになりますが、子育て本(育児書)が良いとか悪いとかそういった理由で読まない訳ではないのです。

それは目の前の子育て状況をもっと俯瞰した点から見るタイプだからというところにあったりします。

俯瞰して子育てを見ていった時、子育てにおいて大事な事は、

ような感じなんですね。

個人的には『もっと俯瞰した点』『(子育てから)もっと外側の世界』というのは、『子育てというカテゴリーから出たところ』にあると考え、子育て本から離れた本を読む事が多い感じです。

教育・子育てについて多角的に/立体的に見たいから

私は子育てというカテゴリーから出たところに、こどもと関わる上でのヒントがあると考えているタイプです。

というのも

とも思うのです。

もちろん、『子育て本』を読みつつも、それ以外のカテゴリーの本を読まれる方も多くいらっしゃると思います^^

ですので、皆がみな、子育て本に触れたからといって選択の幅を狭くされているとは思いません。

子育て本に触れられる際、『書かれた年の時代背景』や『その時代に世の中が求めているものと今求められているもの違い』などをしっかり理解しながら触れる事も大切。

また、それだけでなく

・こどもそれぞれにその子だけの個性がある

・子育てをしている環境は家庭によって様々

・親子(養育者)との関係や子育てスタイルも様々

だからこそ、狭い選択肢の中の情報よりも『選択肢はより多い方がよい』からこそ『子育ての外』に目を向ける事が大切だと思っていたりする

感じです。

『じゃあ、今子育てでどうしたら良いのか』

『どんな風に関わり育てていくと良いのか』

そんな感じに逆算していくような形で選択肢となる候補を得るような、そんな感覚で子育て本以外の本に触れてみるのも良いのでは…と思うのです^^

また、『子育て(育児)』という狭い範囲で触れてしまうと、『選択肢が少ない』情報からが故に人は『出来ている/出来ていない』の思考で本に触れてしまわれがち。

特に人は『欠けている部分』に目が行き易いという特性があるので尚更です。

その為、私もブログ記事を書く際は、『子育て』から出たようなちょっと世の中を見渡すような形で記事を書いていっているつもりだったりします。

(または『英語』から敢えてかけ離れたところからアプローチする記事を書いてみたり。)

自分の価値観や考え方を整える事が子育ての近道

こどもとの関わりスタイルは家庭の数だけあるものです。

その『家庭のスタイル』は『その人その人の価値観や考え方』から出来上がっています。

だからこそ、こどもとの関わりをより良く変えていきたいとするならば、おうちの人自身の『価値観』『考え方』をずらしていくような時間がとっても大事だと思うのです。

ここでのポイントは、自分との『違い』に触れ『変わろう!』とするよりも『ずらしていく』というところ。

からですね。

これが『狭い範囲内』で語られたものに触れて…ならばなおのこと。

そうではなく

をしていく事が大切なのです。

時間になると感じていたりします。

それはひいては、子育て本を参考に子育てスタイルをがらりと180度方向転換するのとは違う『ずらす』というスタイルだかからこそ、「気付くと思考や価値観が動いていた」という『変化』が起きやすくもなるものになるんですよね。

『自分の価値観や考え方を大事にしながら』(時に直感も大事にしながら)こどもと関わっていこう!という事。

なぜならば

だから。

自分を大切にするから、こどもとの関わりがシンプルになっていくものだったりするので、私は自分の価値観・考え方を受け止めながらずらす経験を積める本となる、選択肢をより多くできる子育て本以外の本の方を読む事を好むという感じです。

あ!『子育て本』は読みませんが『教育書』的なものは読みます。

特に日本が抱える課題を先に経験している海外の教育本は好きで多々読んでいますね。

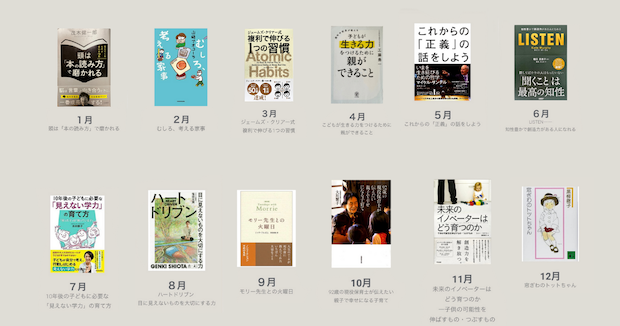

そこでは、その月の課題図書となるものがあります。

課題図書はメンバーさんと出し合ったものから決めていったのですが、私が選書させて頂いたものはどれでしょうか?^^

このブログ記事を最後まで読んで頂いた方は、きっと「あ!これか!!」と当てて下さるかもですね(照)