我が家の3年生の娘は未だに一ヶ所に注意を向けるような物事の取り組み方ではなくあちこちに興味を向ける姿を見せてはいるのですが、そんな中でも以前にも増して物事に関しての一貫性が出始めているように感じる最近です。

色々と興味を向けつつも、各々に向かう理由・ゴールに共通項があるんですよね。

そんな娘の様子を見ながら感じる事は、

という事。

『自分を知る』は、大人にとっても大変難しいものではあります。

ありますが、益々『個性』を活かす時代になっていくこれからの時代を活きる子にとって、この『自分を知る』ってとてもキーワードになってくるんですよね。

海外の教育観と日本の教育観から見る子育てに大切な事

先日、【中学受験との向き合い方】をテーマにお話しをさせて頂きました下記の音声配信でのエピソードでも触れさせて頂いていますが、

・(まだ)日本は教育を通して求めるは『知識量・勉強量』

だったりします。

『自立』を求める教育観だからこそ、『あなたはどんな人なの?』という『個』が求められる海外の教育観は『個性の時代』に入り更に求められるようになっています。

その例となるものにリンクするお話しを下記のブログ記事にも書かせて頂いていますね。

益々『個』が重要視される事を感じますね。

時代の変化により、より『個性』が求められるからこそ

必要になってくるのは『自分を知ること』。

日本の教育観も少しずつ変わり始めてはいるもののまだまだ画一的な教育なのは拭えない今日この頃な中、海外はどんどん『個性』を重要視する傾向にあります。

上記にてご紹介させて頂きましたブログ記事でも触れていますが、段々と大学入学においての試験であるSATがオプショナルになり始め、各々の子が持つ専門性はじめとした『個性』が見られるようになっていきます。

例えば海外の大学に出願する際に必要となるパーソナルエッセイ(Personal Essay、またはPS、SP)は志望理由書に近いもので、

・そこから何を感じて

・どんな影響を受け

・その経験を通して、何を学び

・その学んだことをどう活かしていきたいのか

…などといった部分がそこでは求められるんですよね。

(これはアメリカが特に…で、例えばイギリスだったらアカデミックさが求められたり…なので、国によって多少変わっていきますが。)

実際、スコアが付くものとエッセイを提出した際、スコアで入学が左右されるのではなくエッセイの内容で左右されたりします。

『その人自身について問われる』

要は、個性/オリジナリティがかなり求められる世の中になっている

(そこからのその人自身の中にある『専門性』も求められる)

というのが分かりますよね。

事を感じさせられます。

このように、これから益々『個性』が重要視されるからこそ『内省力』が求められ、だからこそその内省力を育んでいく為にもこどもには『自分を知る』機会となる時間の積み重ねは大事になるという事を本当に強く感じます。

『自分を知る』という時間は『行動する』事で生まれる

このように、これからの時代の流れからも求められる『自分を知る』という時間。

この『自分を知る』という時間において大切な事は、

というところにあります。

例えば我が家の娘にとって2年生という1年は、正に『自分を知る』を意識し始めた1年でした。

これも『他者』がいて初めて感じられた事・考えられた事であり、それがきっかけとなり色々と考えられたんですよね。

以前書きました『早期教育が持つ本来の意味』のブログ記事にも記載していますが、ニューヨーク大学のメタ分析では『人と関わる時間が最も人を賢くする』と言われています。

自分ストーリーで勝負をする時代

このように、今後益々求められる機会が増える『個性』は先にも記載させて頂きましたが、

・そこから何を感じて

・どんな影響を受け

・その経験を通して、何を学び

・その学んだことをどう活かしていきたいのか

といった『その人自身について深く問われる』という形で求められていきます。

要は、

んですよね。

・他者が関わる中で自分という人間の考えや思いなどを発信していく事でより『何が』『どう』…と自分自身で気付け

・1点の出来事というよりも積み重ねられた経験から作り上げていかれるもの

だと考えています。

そこには、『きっかけ』として何か与えられる事はあっても、与えられ続ける中で生まれるものではなく自ら行動する中で生まれていくもの。

故に私はこちらから与えるような学び時間を作る事よりもこども自身に展開していってもらう時間、特に人との関わりがたくさん持てる遊び時間をこどもの生活の中で1番大事にしています。

もう本当、『どんどん人と関わって!』と願っている感じです。

今では有難い事にオンラインというツールでも人との交流を図れる時代。

そんな有難いツールも我が家は活かしています。

・自分が得意なアプローチ、難しく感じるアプローチ等が人との関わりを通して知れて

・興味関心等に対して自分が出来る事は何かを考え始め

・その物事に対しての『もっと!』が生まれ始め

・次にトライしたい事などがどんどん出てくるように

になってくるんですよね。

この流れに『ストーリー』が存在し、その自分ストーリーを大きくしていく上で良い感じに人を巻き込む事も出来始めていく。

娘も色々な交流などに参加していくうちに自分の中でのキーワードが出来上がり、今そこに向けて色々な人を巻き込みながら成長させてもらっています。

そこからの今の興味は、

・伝える際の表現の仕方

・伝えたい事を文章によりよくまとめる方法

といったところ。

今までにも何度もこちらのブログを通して書かせて頂いていますが、『書く』という作業にはパワーが要るタイプの子なので今まで『文章』に関する事は全くやりたがらず。

でも、色々な人と関わりながら『自分』や『自分の思いや考え』を発信したりしているうちにその必要性を感じ、今は一番の関心ポイントになっています。

(文章は基本、タイピングですけれど^^;)

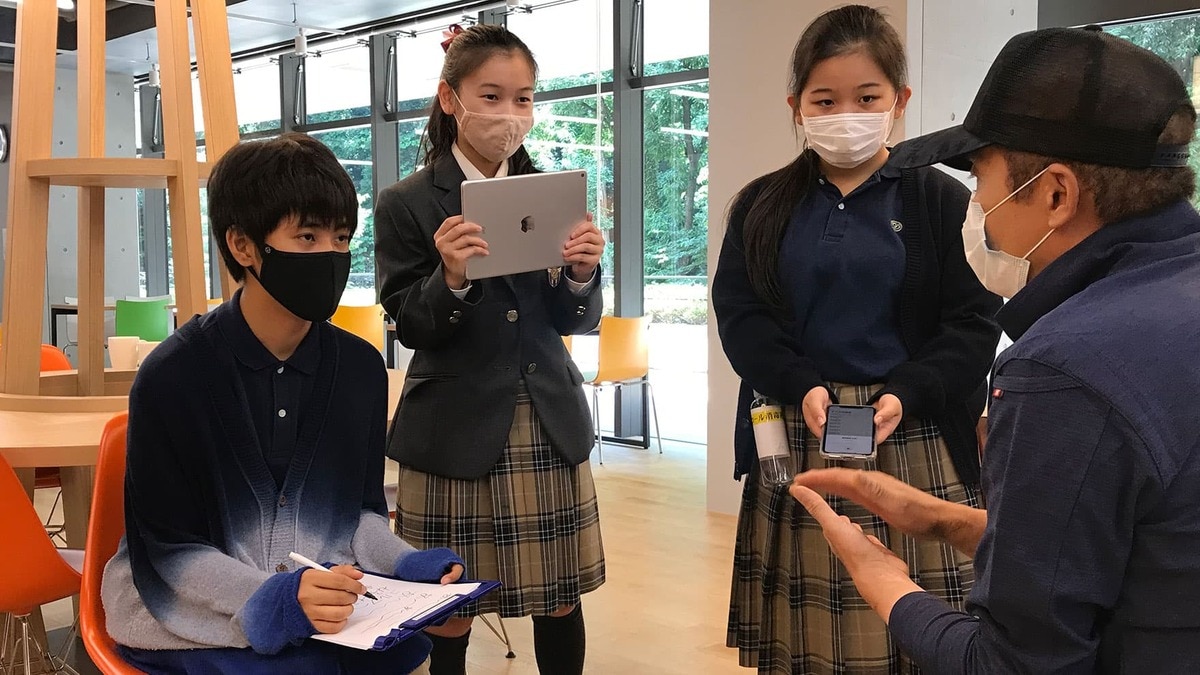

オンラインカレッジはこどもたち各々が主役になれる時間

各々の子達に、どんどん上記に記したような『問われるもの』に触れられる時間を過ごして欲しいという思いもあり、オンラインカレッジでは、こどもたち各々が主体的に発信・行動を起こせるものを用意しています。

こども同士のオンライン交流会では、こどもたちが主になり自由に展開していってもらう時間をあえて過ごしてるのもその理由から。

今でこそ、こども同士のオンライン交流会ではホストを勤めたがり進行する姿がある娘ですが、昨年頭までは画面オフで聞くだけ参加だった人でした^^;

でも、この蓄え時間が効いて、今もの凄く積極的です。

だからこそ、そんな時間こそ本当に大事だと感じています。

また、アメリカの小学校でも多く取り入れられているseesawというラーニングジャーナルもツールの1つとして取り入れています。

ラーニングジャーナルseesawを通してこどもたちには、

・自分が伝えたい事を載せたり

などをどんどんしてもらっています。

お名前やお顔が分かってしまうのでブラーを掛けてしまっていますが(笑)、実際のアプリ内の投稿の様子です。

Google classroomも『自分の考え等を伝える』手段の1つですね^^

google classroomは、メインのクラスルームとエコロジカル活動に興味がある子たちのやり取りのクラスルームの2つが存在しています。

とても頻度よく稼働しているクラスルームではないですが、交流会で出たお話しなどをきっかけに各々が自分たちが気づいた事や見つけた情報などをgoogle classroomでシェアをしてくれています。

これから益々メディアの傾向は『動画』になっていくと言われている今。

実際に自分の考えを『話す』であったり『動画にしてまとめる』という力を求められるような時代になっています。

日本でも大学入試に動画提出を求めた学校もありましたね。

カレッジのお友だちも自分なりに一生懸命動画を撮ったり(撮ってもらったり)、動画を作ってみたりしながら『表現する』事や『発信する事』を体験し始めています。

そんな考えのきっかけとして読んで頂けていたら幸いです^^