今、もの凄い勢いで『鬼滅の刃』が流行っていますね。

公開された映画も公開2日で興行収入が30億円迫る勢いだそう。

SNSのタイムラインでは『号泣』というワードが溢れまくっているので、映画のストーリーはとても良いのだろうなぁ…と思います^^

実際、お問い合わせやご相談等では、

といったものをいくつか頂いています。

…という事で、今回はその辺りを…^^

鬼滅の刃は、こどもに見せたくないアニメ?

大人気の『鬼滅の刃』。

私はちゃんと見た事がなかったのですが、今回お問い合わせが幾つかあった事で、ザッと見をしました。

(本当に早送り…^^;)

すみません!!!

正直、「ストーリーは聞いておらず画像だけ、バーっとチェック」って感じです^^;

ストーリー自体は『家族愛』をテーマにしたもので「とても良い」とあちらこちらで書かれているので、その部分はそうなのだと思います。

映画の公開区分PG-12というのは、

というもの。

この部分に関して、映画倫理機構(映倫)のサイトでは

一般的に幼児・小学校低学年の観覧には不向きで、高学年の場合でも成長過程、知識、成熟度には個人差がみられることから、親又は保護者の助言・指導に期待する区分である。

と書かれています。

因みに…ですが、『日本の映画のレイティングシステムは諸外国と比べて緩い』のが特徴です。

例えば、『ハリーポッター』。

あとは、日本でおなじみのジブリの『もののけ姫』も「PG-13」に指定されていたりします。

ですが、日本ではどれも一般区分になっています。

…と、この雑談部分は少し頭に入れておくと良いかもですね。

鬼滅の刃の人気ぶりは、ある意味良いきかっけになる!

…と、「こどもが見てはいけない映画ではないけれど、気を付けて付き合っていった方が良い映画』という区分の鬼滅の刃。

それがもの凄いブームになっている昨今。

我が家の娘の学校でも流行っており、運動会のお遊戯の曲は鬼滅の刃の主題歌である「紅蓮華」。

周りのお友達は、折り紙で鬼滅の刃のキャラクターを折ったり、絵に描いたり…と、本当に大人気なようです。

我が家の娘は、「へぇ〜!そうなんだ!鬼滅の刃が好きなんだね!」的な感じでスルーなので、染まっていないのですが、その理由は、

・怖いものは苦手なので見れない

・映像区分を表すレイティングについて少し知っている

から。

映像区分を表すレイティングに関しては、「鬼滅の刃って怖いらしいよ?!」とお友だちから聞いてきた情報を私にシェアしてくれた事がきっかけ。

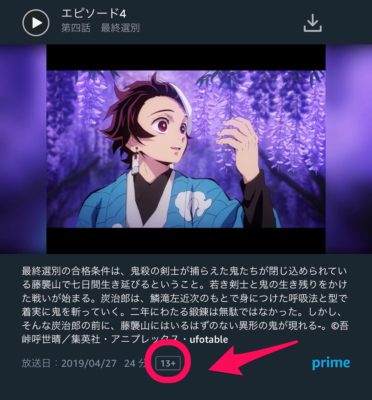

その際、私がアニメについて調べた時に映像区分が書かれているエピソードがあるのを知った事をきっかけに話した感じですね。

そしたら、「それなのに、なんでみんな見てるんだろ?」と疑問に思った娘。

(怖がりだから、怖い場面は実際見れていないけれど、そんな自分は「ハリーポッター」大好きじゃん!…と心で思ったり。笑)

「これは『チャンス』だなぁ〜!」と思い、この「鬼滅の刃」をきっかけに我が家は色々な視点で話をしてみました。

鬼滅の刃は「なぜこどもたちに人気?」

鬼滅の刃自体は、TVアニメの放映が去年の春ごろから秋くらいまでされていたよう。

それが、今年に入って一気に加速。

その点について娘に、

と問いかけてみました。

と。

そこで私は、

じゃあ、なぜ(レイティングされていないエピソードにも)怖い映像があるのに、

みんな見てみようと思うのかなぁ?」

と投げ掛けてみました。

と。

そこで私は次に、

鬼滅の刃をもっと好きになる仕掛けって、どんな事されているかなぁ?

みんなから、『あ!あの子、鬼滅の刃が好きなのかも!』って、どんなところから分かる?」

と問いかけて見ました。

と^^

そこで、

と私がぽつりと言ったら…

鬼滅の刃のものを作ったり売ったりしている人、ちょっと違くないの?」

と娘。

鬼滅の刃のグッズを取り扱うところも、映像を通して得るものに対してサポートしてくれると、もっと良いかもね!」

と言ったら…、娘が

などと話が色々と膨らみ、親子で色々とそういった方面で考え、話し合う時間ができました。

情報過多な時代に必要な

『ファクトチェック』『批判的思考』

今回、我が家は『鬼滅の刃』をきっかけに、『批判的思考(クリティカルシンキング)』を育む機会を作る事ができました。

『批判的思考(クリティカルシンキング)』とは、マイナスなちょっと意地悪な感じの印象を受けやすい言葉ですが実際は、

です。

時間となります。

『ファクトチェックスキル』とは、簡単に言ってしまうと「情報に流されない/フェイクニュースに騙されない力」ですね。

そうしていきながら、

となる時間を積み重ねていく事が大事。

今回は、それに少し近い時間を過ごせたかなぁ…という感じですね。

良かったら、ご家庭でも題材にできる機会があれば…

「避けたい(避けさせたい)」と思うもの程こそ、

今小さなうちから話していけるチャンス

鬼滅の刃は、先にも書きましたようにレイティングされるシリーズもあったり映画だったりするので、おうちの方によっては「避けたい」「避けさせたい」と思うものの1つかも知れません^^

ですが、「避けたい」と思うもの程、我が子が小さなうちはあえて向き合ってみる事も大切だと思っています。

その「向き合う」は、鬼滅の刃を「見る」のではなく、その対象をきっかけに話してみる感じですね!

そう、何よりも

なのです。

そうしていく時間を積み重ねていく事が上記に上げました『批判的思考(クリティカルシンキング)』にも繋がれば、子ども自身の『自分軸』を作るものになっていきますからね!

そして、避ける事で守られるように感じるこどもへの大切にしていきたい部分が本当の意味で育っていきますからね!