こんにちは、こどもの個性を活かしグローバル力を育てるバイリンガル子育てコンサルタント、林智代乃です。

となっていきます。

『主体性』についての話は下記のリンク先でもお伝えさせて頂いていますね!

あれから、順調に自発的に始まった『宿題がない日は自分で考えた宿題を持っていく』が娘の中でも続いています。

先日は、『気になったニュース記事をまとめる』事をし、学校に持っていっていました。

普段、ここまで張り切って新聞まとめなんてしないのに(笑)

…にしても、宿題をやっていかないような時があった日々が懐かしいです^^;

小学生になってから、英語時間はどう確保してる?

こういったご質問は小学校に上がる前くらいから多くの方から頂いているご質問です。

我が家の娘は、入学してからもずっと、

といったサイクルの日々(笑)

気が向いた日は、「おうち遊び」の後に『学習』が入ってくる感じです。

今でこそ、気付くとまぁまぁおうち遊び時間のどこかで平均10分程ですが、学習する日が週の3〜4日になっているものの、1学期までは『皆無』に近かったです(笑)

また、10分の学習時間にする事は、「本人が気が向いたものを思ったように…」なので、算数ブームであれば算数ばかり、国語ブームであれば国語ばかり…となるので、英語のワークをしない日が続く事も多々!

大事な事は、『何かを覚え、できるようになる』事よりも『自分で選び、学び取る力を育てる』事なので、何をどうやろうかは自由にしてもらい『主体的』に過ごす経験を今は特に大事にしています。

因みに、登校する前の朝時間はどんなに早起きをしても学校の準備で終わってしまう日が多く、何もしていません^^;

余裕持てた時は一緒に公園に行き、「公園で遊ばせてから行く」…と、今はまだまだ敢えて『遊ぶ時間』を大事にし過ごしています。

(いや、そうしなくてもこどもはやはり遊びに勝手に向かいますね。笑)

こんな感じなので、小学校に入学した後も引き続き『英語時間』というものをあえて確保していません。

(夏休み始まりごろから、オンライン英会話も試しにお休みしてみています。)

じゃあ、英語力が落ちたかというとこれはNOです。

やや緩やかではありますが、英語力は上げていってくれています。

小学生になってから、英語とどう付き合っている?

英語時間を確保していなければ、「どう英語と付き合っているのか」ですが、

を先ずは心がけています。

例えば、宿題で触れたテーマと同じものが英語絵本にあれば、そのページをそっと開いて傍においてみたり…

…というのも、こどもって、「そういえば、その本に書いてあったね!」という事も少なくないので^^;

いや、大人にもそういった事はありますね^^

この時、こどもの傍にそっと添えて、私がさらりと1人少し読み上げる程度。

聞いていようが聞いていなかろうが気にせず、『おうちの人の声によるかけ流し』といった感じで読み上げています。

そして特別「教える」や「覚えさせよう」としたり、「海外ワークで同じ内容を触れる」事をさせたりなど、決まったパターンなどは決めていません。

これも、こどもの『発達』を活かす為です^^

こどもの発達を活かすとバイリンガル子育ては

どう変化する?

以前、こちらの記事でもお伝えさせて頂きましたが、我が子をバイリンガルに育てていく上で、「言語習得理論」だけを活かせばよいかというとそうではありません。

言語習得理論を活かすために『言語習得理論が活かせる土台となるこどもの諸々の発達を理解する』事が先ず大切。

その『土台』となる、こどもの心理・認知発達はざっくりとそして大きく分けると

→1〜3歳

・受け身な部分を持ち合わせながらも、自ら手探りで学んでいきたい時期

→4〜6歳

・確実にそして自ら選び取り理解をしながら学んでいきたい時期

→7歳〜

…と分けられ、各々の時期へどんどんスライドしながらステップアップしていきます。

そうみていった時、

になるのです。

もちろん、こちらから与えたら取り組む事は取り組むでしょう。

ですが、この時の発達は

のです。

また、これからの時代でより求められるものは、『主体的に学びとる力』なので、7歳以降はこちらが与えるのではなく自分で気づき掴み取り、伸ばしていく力が大切です。

そして今ではよく見聞きする、

なので、そういった意味合いでもなおのこと大切なのです^^

『英語ができればいいい』ではなく、『これからのグローバル時代に活躍できるバイリンガルに育てたい』のであれば、この部分は非常に大切なのです。

日本語量が増す環境下でこどもの主体性や自主性に任せて

バイリンガル子育ては大丈夫なの?

寧ろ、英語の取り組みをするようになるのか。

といった疑問も出てくるでしょう。

結果からお伝えしてしまうと、本当に『自発性/主体性が伸びてきていたら英語力は伸びるし、英語の取り組みもするように』なります^^

人は、『問題意識』がないと目標を持って取り組む事が難しかったりします。

目標を掲げても問題意識がないと、行動が伴わなかったり。

ですがこれは逆を言えば、『問題意識がある人は目標を持って取り組む事ができる』のです。

では、どうしたら問題意識をこどもが持つようになるのか、それは

のです。

そういった理由から、コンサル生さんやオンラインサロンのカレッジ生さんには、『幼児期〜低学年くらいまでは特に “心持ち育て” “主体性育て” が大切ですよ!』とお伝えしています。

「心持ち」とは、物事に対してのものの見方を表し、これは自己肯定感にも繋がる力となるものですね。

心持ち育ての例はこちらに以前書いています^^

「心持ち育て」「主体性育て」を小さな時から積んでいかないと、

・こどもは受け身系になってしまい、目標を見失う

(何かを達成しても燃え尽き症候群になってしまう。)

ようになっていってしまうので、とっても大切な事なのです。

また、問題意識を持ち「目標を持てる力」を育てる事は、前頭前野を働かせることになり、これは自ずと『英語力を上げていくエクササイズ』にもなるのです。

小学生以降のバイリガル子育てでは、

何を目標としたら、どこをゴールにしたら良いの?

こどもの「心持ち」そして「主体性」を伸ばしていくとはいっても、ある程度『ゴール』を掲げていった方がサポートのし易さもあるかと思います。

では、『小学生以降のバイリンガル子育てでは何を目標としたら良いのか』ですよね!

小学生以降の目標としては、

です^^

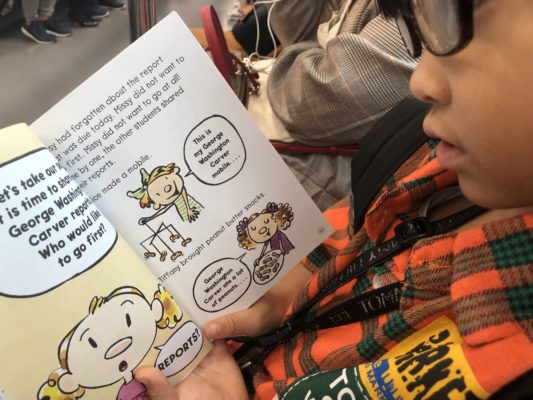

いわゆる「多読」といわれるものに繋がるのですが、本を楽しんで触れられるようにすることで

・音読をしている時も実はアウトプット時間となる。

(黙読でも脳内で音に変換されているので)

・英語で情報を取ることに抵抗を感じなくなる

からですね!

だからといって、焦ってたくさんの絵本を読ませようとしなくて大丈夫です^^

そして焦ってレベルを上げていくこともしなくて大丈夫です。

その点についてはまた別記事で書きますが、目標に向かって力を伸ばしていくのであれば『急がば回れ』です^^

小学生以降も続けたい

バイリンガル子育てには欠かせない英語のかけ流し

「英語のかけ流し」というと「幼児期」と思われがちですが、決してそんな事はありません^^

幼児期の時とはまた違った役割で小学生以降もかけ流しが役立つのです。

この環境を引き続き作っていくか否かでまた結果が変わっていきます。

またこの部分についても別記事で書いていきますね!

小学生以降は特に「英語以外の角度から」アプローチする事が本当に英語力を伸ばす上で大切になっていきます。

我が家もそのお陰で

(やらない日があっても、継続はできています。)

・どんなに日本語まみれで英語時間が確保できなくても英語力を伸ばし続けている

事ができています。

それも少しずつ『主体性』が育っていっているからですね。

よく頂きますご質問

(一時的に英語を嫌がっても主体性を育てると待てば必ず戻ってきます。)

・英語を取り入れるのが難しいと感じたり

する事の解決策はここにあるのです。

本当に。