季節的におうちでの遊び時間が増えてきている最近。

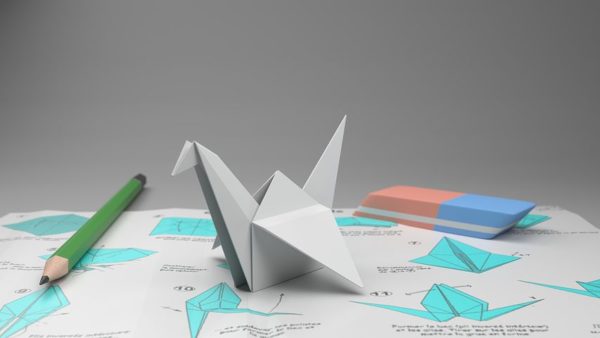

幼稚園時代は全然好まなかった折り紙にやーーーーーっとこ興味を示し始め、毎日何かしら折っている娘です。

でもまだまだクオリティは低いですけれどね^^;

図形遊びは、英語力向上に一役かう、

おうち英語のバイリンガル子育てにオススメ遊び

『図形をテーマにしたい!』との事で、娘が本棚から持ってきたのが、この2冊。

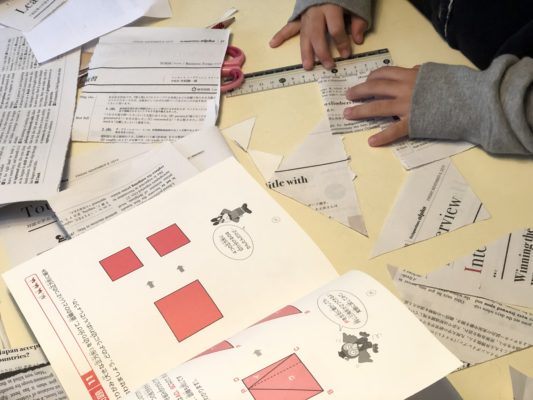

たくさんの折り紙を折ったり切ったりなので、我が家は古紙を「折り紙メーカー」で折り紙サイズに切って思う存分取り組んでいます^^

これ、結構便利です♪

さて、そんな図形遊びって『空間認識能力』が育つだけでなく、実は『言語習得』を担う脳を刺激してくれる活動故に、『英語習得』にも一役買ってくれる遊びです。

この

のです^^

段々と寒くなっていくこれからの時期に是非オススメの遊びです^^

「できない」「分からない」ような時から

『環境の一部』にするって大事。

今回「図形遊び」として使った『図形パズル』の本って、実は4年前に購入していたもの^^

アメーバブログの方に書いていたブログ記事を見返すと(記事は購入してから少し経ったタイミングではありますが)、3歳の娘が取り組んでいる様子が載っていましたね!

(その様子が載っているブログ記事の1つはこちら>>>)

いくつか解いていましたが、決してスムーズではなく^^

むしろ、最初は問題の言っている意味が難しいような様子もありましたし、想像するほどの『体験』は少なかったです。

ただ大事なのは、

と良いんですよね^^

我が家は、まだ出来ないからこそ『遊びのツールとして』よく上記を使っていたので、今でもこういった問題は『遊びの延長』と捉えています。

(小学生になると、「これはお勉強でもあるね!」なんて言ってますが^^)

・解法する際の考え方に変化がみれたり

・プラスαのアイディアを出せるようになってきていたり

といった成長が見れたり面白いです^^

例えば今回、今まではただ黙々と考えていたこの遊びも今回は定規を用意し「同じサイズ」で作りたがり、切ったところなどありとあらゆるところを定規で測っていたり…

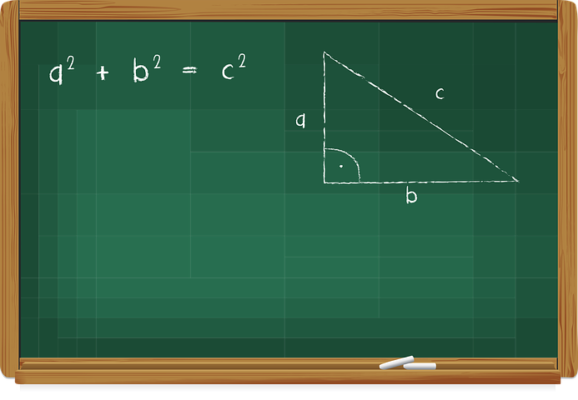

三平方の定理の感覚が掴めそうな時間になっていました(笑)

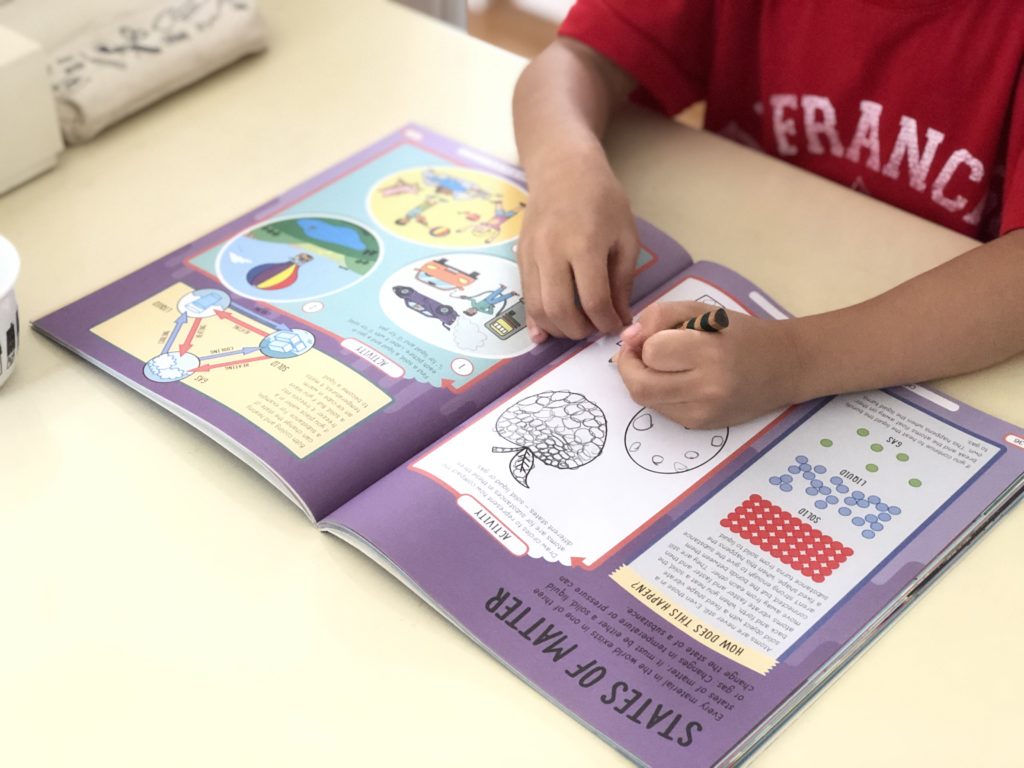

よく、取り扱っております『英語図鑑セット』に対するご質問で「何歳から利用すると良いですか?」といったご質問を頂きます。

図鑑セットに関しても同じで、下記の記事でもお伝えしている理由から「何歳からでもOK!」とお伝えしています^^

興味を示しているタイミングで

クイズ的な立ち位置でワークを利用

といったご質問を頂くことがあります。

幼児の時から基本的には「自主的に」行ってもらっていますが、たまに

事もあります^^

これ、我が家のワークの取り組み方にも理由があります。

因みに、時に「やらなーい!」という時ももちろんあります^^

その時は「何事もなかったかのように手を引く!」、これが大事です♪

こどものワークなどの問題集の購入ポイントと使い方

海外ワークにおいても日本のワークにおいても、

購入するようにしたり

・子どもがその時興味を持っているテーマのワークを見つければ購入してみたり

といった形で購入しています。

基本的に、『出来る』『興味がある』ものを軸に選び、できないものをカバーする為に選ぶという事はない感じです。

(これが意外とない!)

もちろん、いつもいつもしている訳ではないですけれどね!

『出来る範囲で』行っている感じです^^

そういった形でワークを購入するのも、

「親」にならないように

・物事を満遍なく出来るようになる必要はない

・「出来る」が増えると自ずと、出来ないに向かう力もついてくる

からですね。

故に、ワークに取り掛かる時、1ページ目から取り掛かるのではなく、『取り掛かりたいページから取り掛かる』ようにしています。

だからこそ、虫食いのように取り組んでいないページがあちらこちらにあったりする我が家のワークブック^^

そのページの存在を思い出せるきっかけにもしたく、「こんなのあるよー!」と見せているという訳なのです。

『学び=快』にならないと、主体的に取り組む姿は持続しないですからね!

これも『子育てのゴール』等がしっかり定まってきているからこそ出来る方法とも言えるかもですね!