こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。

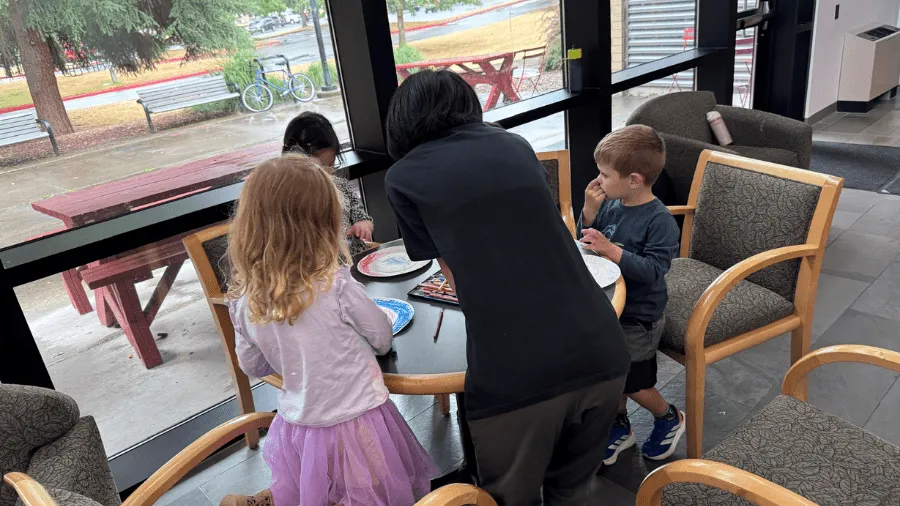

2025年この夏、中学1年生の娘はアメリカのサマーキャンプでボランティア体験をしてきました。

『参加者』ではなく、『ヘルパー』として現地のこどもたちをサポートする立場。

『与えられる側』から『支える側』へ。

この立場の変化は、こどもにとって『役割を担い、責任を持つ経験』となった貴重な時間でした。

実はこの経験こそが、私がおうち英語を通して大切にしてきた「英語はゴールではなく通過点」という考えにつながるもの。

この記事では、そんな体験を元に

・ボランティア体験がこどもの成長に与える影響

・総合型選抜など進学の場でも求められる、『ストーリーを紡ぐ力』とは

について書いていこうと思います。

欧米と日本で違う『ボランティア』の意味

今回、ボランティア体験を娘がしに行き、改めて感じたのが、欧米の意味する『ボランティア』の意味と日本が意味するそれが違うということ。

欧米では、日本の中学校2年生くらいの年から(現地で言う高校生から)、『ボランティアアワー(Volunteer Hours)が学校生活の一部として求められるようになるんですよね。

この違いから意味の違いを感じますよね。

日本の『ボランティア』のイメージ

「イベント運営を手伝う」「掃除や片付けをする」など、『お手伝い』の延長線上といった感覚。

基本は『任意・善意ベース』であり、「余裕がある人がやるもの」「いい経験にはなるが必須ではない」という捉え方が一般的。

欧米の『ボランティア』のイメージ

『社会の一員として役割を果たす』ことが前提のもの。

単なる「ありがとう」ではなく、『責任と役割を持って取り組んだ証拠』として社会に認められる活動。

そのため、ボランティアアワーが進学や就職に直結する評価対象にもなる。

故に、娘が現地のサマーキャンプで『ヘルパー』として参加したことは、単なる『お手伝い』ではなく、

になったのです。

『おうち英語』のその先を見据えた時間

おうち英語で育ってきた娘も、あっという間に13歳。

我が子の『発達フェーズ』『個性』『特性』『タイプ』を活かすことを大切にしながら英語と付き合ってきた時間でした。

その中で、そして今でも変わらず大切にしていきていることは、『英語ができるかどうか』そのものをゴールにしないということ。

英語はゴールではなく、通過点。

私にとって『おうち英語』って、単に言語を身につける関わりではなく

・こどもが自分を知ること

・こどもが自分を表現すること

・社会の中で役割を担い、責任を経験すること

…といったプロセスを支える『ひとつの入り口』でしかないんですよね。

英語が話せることよりも、

この積み重ねこそが、これからの時代に求められる『人間力』や『グローバル力』につながるもの

だと考えています。

大切なのは、『その子らしくストーリーを紡ぐ力』

おうち英語をしていると、どうしても『英語ができる/できない』の視点で語られがちだったりすると思います。

ですが、大事なことはこどもが『その子らしく物語を紡ぐ力』を育むことなんですよね。

だからこそ、一律のやり方では育たないし、育たなくてよいんですよね^^

これからの社会は、まさにその『多様性』が必要とされる社会。

AIが知識を扱う時代に、人が本当に問われるのは『自分はどう生きるか』というストーリー。

そのストーリーを語る力を支えるもの1つは、『役割を担い、責任を持つ経験』だと考えています。

『総合型選抜』と『ストーリーを紡ぐ力』

この『その子らしくストーリーを紡ぐ力』は、進学の場面でも求められるもの。

以前から、海外の進学時には、『自分ストーリーが大事』というお話を多々書いてきています。

ですが今は日本の進学の場面、特に総合型選抜でもまさに『自分の体験をどう意味付け、語るのか』が大きく問われているんですよね。

問われるのは、

・その経験から何を学び、どう成長したのか?

・その学びを今後、どう活かしたいのか?

つまり、『ストーリーを紡ぐ力』が、進学の場面においても強く評価されているのです。

ただ取り組めばよいという訳でなく、『意味付け』がとっても大事なんですよね。

欧米の文化には、こうした『役割と責任』を伴う経験が、日常の中で当たり前に積み重なっていく仕組みがあるんですよね。

一方で日本では、学校や習い事などでの成果を語ることはできても、『社会の一員として責任を担った経験』を自分ストーリーとして語れる子は、正直まだ少ないのが現状なんですよね。

おうちで積み重ねていけること

じゃあ、家庭ではどのような関わりをしたらよいのか。

そこでのポイントは『大きなボランティアに参加すること』ではないんですよね。

大切なのは、『行動そのもの』ではなく、その行動を自分の言葉で意味付けできる力。

故に、必ずしも大きなボランティアする事だったりではない訳です。

何よりも日々の中で起こる小さな出来事が、自分ストーリーの素材になり得るんですよね。

その『意味付けしていく』『自分ストーリー』は、日常の小さな出来事からでも十分に育んでいけるものだったりします。

例えば

・何が良かった?/ 難しかった?(事実+感情)

・次はどうしたい?(次の一歩)

このたった3つだけで『出来事→気づき→行動』まで回るんですよね。

実際、私もキッズのコーチングではこういった部分をベースに対話を積み重ねてみていたりします。

因みに、こういった『なぜ?』を問い合う家庭での対話は、単なる振り返りではなく、エッセイや自己表現の土台そのものにもなるもの。

日本語で自分の軌跡を語れる子は、英語でも『内容のあるエッセイ』が書けるのです^^

ボランティア体験から改めて見えたもの

今回アメリカでのボランティア体験を通して改めて見えたのは

ということ。

欧米では、役割や責任ある経験が教育や地域の中に組み込まれているため、こどもたちは自然と『自分を語る土台』を積み重ねているんですよね。

これは日々の小さな経験を『どう意味づけるか』の積み重ねで育っていくものなんですよね。

だからこそ、

なのだと考えています^^

そして今まさに、オンラインサロン -jigsy- のメンバーさんたちと共に、こどもたちのその過程を一緒に育むことをしています。

また、その子のプロセスの選択肢増やしになれば…と、今回娘が体験したような社会に参加するアメリカ渡航プログラムを作っていたりもします^^

よりこどもたちが自分らしい自分をストーリーを紡げますように…☆

【🗂️関連記事】

こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。 我が家の3年生の娘は未だに一ヶ所に注意を向けるような物事の取り組み方ではなくあちこちに興味を向ける姿を見せてはいるのですが、そんな中でも以前にも増して物事に[…]

こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。 夏休みが既に終わっている学校もあると思われるこの時期ですが、我が家の娘の学校は「夏休みもあと少し!」という時期。 夏休みが明ける…とは言え、娘の場合は不登[…]

こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育てをサポートする、コーチコンサルタントの林智代乃です。 前回の記事では、その前の記事 「高学年以降のおうち英語のポイント」をきっかけに、進学の場面で評価される「ストーリー」について書[…]