我が家の娘は2年生を終え、この春から3年生。

コロナによる休校から始まった2年生。

行事は殆どなくなり授業参観も保護者会も全くなく、なんだか滑るように1年が過ぎていった印象だった2年生。

そんな1年でしたが、やっぱりそこにはちゃんとこどもなりの成長があった1年でもありました。

昨年度に続き、また2年生という1年を振り返ってみようかなぁ…って思います。

マクロ視点でみれば変化ない1年だけれど

ミクロ視点でみたら成長ステップを踏んだ1年

去年も1年生を終えた際に1年生での日々を振り返った記事を書きました。

2年生での日々は1年生の時の過ごし方と実はそう変わってはいません。

マクロ視点でみれば。

2年生での日々は1年生の時の過ごし方と変わってはいないのですが、ミクロ視点でみればしっかりと【成長ステップ】踏んで成長した1年でした。

どんな成長ステップを踏んだのかというと、

→初めて『評価』が付いてくる小学校生活。

幼児期の自己中心性から抜け出し始め、

周りの様子が見え初めてくるからこそ自己肯定感が下がり易い時期。

故にその部分に焦点を当て関わり、自己を肯定していく過程での成長があった1年。

▶︎2年生 【自分を知り始めるスタートの時期】

→1年生での時間を通して「自分OK!」の心を育んでいったので、

2年生は、そこからの『自分を知る』で過ごした時期。

その為、自分の得意が分かり

そしてパワー要るものへの自分なりの付き合い方を見つけられる成長があった1年。

といった感じですね。

自分自身のバランス取りに悩んだ2年生

2年生の日々をあえてネーミングを付けるとしたら、『自分自身のバランス取りに悩んだ時期』でした。

もちろん、これからも成長の節目節目で悩む事はあると思いますが、娘の中で初めて出会った『自分自身のバランス取りに悩む時期』だったんですね。

基本的に自己肯定感が高いタイプの娘。

以前、こちらの『自己肯定感が高い人とプライドが高い人の違い』という記事でも書きましたが、自己肯定感が高いタイプの人は『できない自分もOK!』と受け止められる力を持っています。

もれなく娘も『できない自分もOK!』という考えを持っているのですが、それと同時に『そんな自分(できない部分がある自分)を周りにも受け止めて欲しい』という想い、そして『自分なりに頑張りたい気持ち』もあったんですよね。

2年生はまさにそこに悩んだ時期だったのです。

『逃げ』ではなく『成長ある場所移動』を探した1年

娘の2年生の生活も

・宿題はほぼ手をつけない

・学校のドリルもほぼ新品同様レベルに手をつけない

という日々でした。

あえて比べる形で書くとすると、1年生の時よりも各々への姿は増していました。

1年生の時は『お休み0』でしたし、『宿題は代わりのものを取り組み提出』、『ドリルももう少し取り組んだ』姿が2年生の時に比べ、ありましたからね。

故に、一見1年生の時と比べて退化したような姿を見せていますが、これらは『成長による進化』故の一見の退化。

この一見退化したように見える姿は成長したからこそある姿で、そしてそんな姿を見せてくれたお陰で本当に色々な事を娘と話したりする事ができました^^

『学校を遅刻する』であったり『宿題をしない』であったり、『ドリルに取り組まない』であったりの様子は『逃げ』にも感じる姿。

ですが、それはどれも『成長を求めての場所移動』でした。

例えば【学校を休む】というのもただの不登校というよりは、下記のブログ記事にも書いているように『ポジティブな不登校』といった感じで、『逃げ』ではなく『成長ある場所移動』の結果選んだ選択^^

宿題に関しても、こちらでお伝えしているスタンスで向き合っていました。

(ちょうどその辺りを話しているところが動画開始位置になっています。)

という話をしたり本人に考えてもらったりしながら、『自分にあったスタイル』『自分らしさ』を大切にしてもらっていました。

「これでいいんだ!」と思えても

不安を感じていた娘に話した『平等と公平』

『できるもの』と『パワーが要るもの(出来るもののように出来ないもの)』とのギャップが大きく、「自分はどう付き合っていったら良いのか」を探す日々を通る度に『自分の出来る形』を見つけていっていた我が家の娘。

元々、割と芯があるタイプで我が道をいけるタイプではあるものの、その割に打たれ弱さも持ち合わせてもいるんですよね。

その為、お友だちがよかれと思って伝えてくれる「ノート、ちゃんと書かないとダメだよ。」という言葉に悩む時期があったんです。

その時、娘と話したのは

という部分でした。

ただ、この部分を『食べ物』を例にして話してみると、割とすんなり受け止め考えを口にしてくれました。

実際した会話はこんな感じです。

お母さんが食べるのもこどもが食べるのも同じ量で

こどものお茶碗1杯分。

これってどう思う?

娘;なんか違う。

私;お互いお茶碗1杯という面では『平等』。

だけれどそれでお母さんはお腹いっぱいになるかな?

こどもはどうかな??

娘;こどもはお腹いっぱいになるけれど、お母さんはきっと足りないよ。

少ししか食べない人じゃなければ。

私;こどもはお腹がいっぱいになるけれど、

お母さんは足りないかも知れないよね。

これは本当にイコールでお互いがハッピーなのかな?

娘;ううん。

私;お母さんがお腹いっぱいになる量がこどものお茶碗2杯分であれば、

お母さんはこどものお茶碗2杯分、こどもはこどものお茶碗1杯分。

この形がお互いハッピーだよね。

『その人その人に合わせた形』で過ごす事を『公平』っていうんだよ。

あなたの学校でのノートも同じ。

みんなと同じという平等ではなく、その子その子に合わせて過ごす『公平』でいいの。

自分のペースで伸ばしていく事がお腹いっぱいになる方法だからね!

あなたはあなたのやり方で、そしてあなたのペースで伸びていけばよいよ。

と話をしたんです。

娘は『書く』という作業に、パワーがいるタイプなので。

そんな話をした結果、「自分のペースで自分らしく向き合えばいいんだ!」と強く思えるようになっていったんですよね。

最初は本人もカチッとハマるところまで行くのに探り探りな感じでした。

本人の探り探りな時期があったので、カチッと本人に腹落ちするまでに少し時間を要しましたが、カチッとハマってからは

・こどもの『好き』『興味関心』もより見え易くなっていったし

・物事に対してより意欲的になっていった

姿がありましたね。

だからこそ大事な事は、本人の心の安定からくる自信と意欲で掴み取りに行き英語力をあげていく事。

2年生の時間も、その部分は出来ていたなぁ…と感じます。

英語力はどう上がっていった?

じゃあ、「英語力はどんな感じに上がっていったのか」となると、この部分を表現するのはやっぱり難しいですね。

我が家は検定を受けたりしている訳ではないので指標がない^^;

オンライン英会話での様子も毎回遊んでいるからこんな感じですし。汗

ただ、2年生はそこへの成長がみられもしました。

自分に向き合う時間が諸々を整い始めさせてくれている感じです。

故に『本読み(多読)』も娘なりのペースで成長を見せてくれており、チャプターブックを読む事を昨年度よりも楽しんでくれていますね。

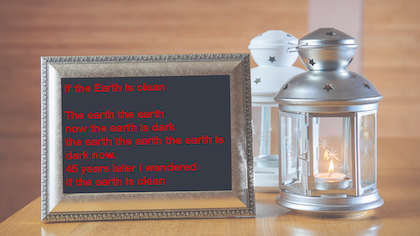

他にも詩を作ってみたり…

さぁ、3年生の1年間は

・その経験からどんな成長がみられ

・英語面ではどんなレベルアップを見せてくれるのか

今から楽しみです^^