こんにちは、こどもの個性を活かしグローバル力を育てるバイリンガル子育てコンサルタント、林智代乃です。

先日、『英語の読みのスタート』について記事を書きました。

『読み』の取り組みは、「順番」と「焦らない」事が大事。

・『焦らない』事が、我が子が本能的に感じ取っている

『今伸ばしたい力』を伸ばす事ができる

→『個』を活かすことになる

からですね!

さて、その記事の中で改めて書くとお伝えさせて頂きました、『読解力について』、今回は書いてみようと思います^^

こどもの『読解力=読書量』はイコールではない。

「読解力」と言えば、『本をたくさん読む事で育む事ができる』と多くの方に認識があると思います。

確かに、多くの本に触れる事は読解力伸ばしに大きく貢献します。

現に、「本を読む冊数が読解力に関係する」という考えから、日本は1997年に司書教諭が原則配置となり、2004年からは学校司書が置かれるようになったりと変遷していってますね。

ただ、

のも事実です。

というのも、

を意味し、「知る」と「理解」には大きく違いがあるのがその理由です。

読んでどれだけ『イメージ』できるのか

これが『読解力』のポイント

こちらのブログ記事でも何度か記載してきた事がありますが、『読力』と『読解力』は別物です。

それが上記にも書きました『書かれている内容を知る』事と『書かれている内容を理解する』事の違いですね。

ただただ字面を追うのではなく、文章を読みながら瞬時に書かれている内容をイメージできるかどうかが『読解力』に関わってきます。

ただただ字面を追うのではなく、文章を読みながら瞬時に書かれている内容をイメージできるかどうかが『読解力』に関わってきます。これ、本当に大きな違い。

因みに私はこどもの頃、「本を読むこと」が好きでたくさん読んでいた方なのですが、どちらかというと、「字面を追う」だけで終わっていてイメージまではなかなかできておらず、読解力が低い人でした^^;

そのため、自分事としてもこの事はとっても痛感していたり(苦笑)

そう、「読んで内容を知る=字面を追う」だけでは、どんなにたくさん本を読んでいても読解力に貢献するような読書とはなりにくいのです。

また、読解力において求められる思考力とは、

なので、『読解力』において『イメージする力』はとっても大切なのです。

読んで瞬時にイメージする力を養うためにも

こどもの1人読みの本のレベル上げはゆっくりと

読解力をつけていく上で大切なのは、

・その経験(=瞬時にイメージすること)を積むためにもたくさん本を読む

ということ。

決して、「たくさんの本を読む=読解力」ではなく、「イメージする力=読解力」だからこそ、瞬時にイメージする力を「たくさんの本を読む」事でどんどん付けていく事が大切というわけです。

セット教材のオリジナルガイドでも触れていますが、『瞬時にイメージする』力を育むには、

です。

こども自身が「読みたい!」と思う本に出会った時は別ですが、そうでなくこちらから提示するような場合は、こちらの希望等で急ぎ足でレベルを上げていかない方が良いですね。

何度もお伝えしてしまうような形になりますが、『読める』と『理解している』は全く別ものですからね!

ですので、どんどんレベルを上げていく事を「急かさない」。

これは日本語の本でも英語の本でも、もちろん言える事です^^

レベルを上げていく時の見極めポイントは、『こどもが本の内容を要約し伝えられるようになってきたら』を1つの目安とされてみると良いですね。

なぜなら、

という事ですからね!

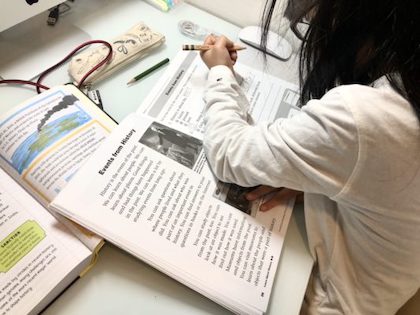

国際的学習到達度PISAの読解分野ランキング

からも分かる、求められている読解力

先にも何度も書いてしまっていますが、『書かれている内容を「知る」と「理解する」には大きな違いがある』もの。

それがとっても分かるのが、今の時代に求められている読解力からだったりします。

学力の国際調査としてよく見聞きする事がある “PISA” 。

この調査では『読解力』の分野が年々、日本は低下していっています。

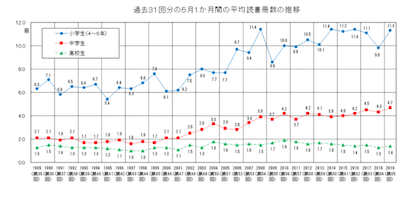

では、こどもたちが本を読まなくなったのかと言えばそうではなく、下記のグラフからも分かるように実際は今、本をたくさん読むようになっていっているんです^^

ですがそれなのに、『読解力』の分野が年々落ちていっているのが実態。

この理由はPISAはじめ、国際基準的にも

から。

そうではなく、

から。

どういう事かというと、

・複数の情報をいったりきたりしながら特定の情報を見つけ出して関連づけたりと『利用』し

・情報を整理したり、解釈したり…と『熟考』する

事を意味していますね。

因みに、『効果的に社会に参加するために書かれたテキスト』とは、フェイクニュースなどが広がる今の世の中の状態から、それらを見抜くような力を育む事の大切さを伝えているものです。

これって、

なのです。

…という事で『瞬時にイメージする力』育てってそれだけ大切という事です^^

少し話が逸れますが、国際的に求められている読解力を育んでいく上で『横断的な学習』というのはとっても有効!

実際、試験問題は色々な資料等をみて解くような問題ばかり故に『色々な情報に視野を広げながら…』がポイントなので^^

(フェイクニュースがより広がる世の中だからこそ、本質を見極める力が求められているのです。)

それもあり、こちらのオンラインカレッジでは『横断的な取り組み』をテーマに交流会を行っています^^

『親子のコミュニケーション時間=読解力育成時間』

ちなみに、本を読むだけが『読解力』を育む時間ではありません^^

本読みが始まっていないお子さんからも読解力の力を育てる事が可能で、その時間はなんと

なんですね。

『会話』や『人』の表情から読み取るという経験、そして表情や喋り方の特徴から読み取ったり、そこで得た経験が情報のファイリングになるからこそ。

しかも、そこには相互のやり取りがあるので、「こういったら、こんな風に人は受け取るのか…」という経験はかなり読解力に大きく貢献してくれる訳です。

…という事で、『読解力』をつけていく上で、大事な事は『イメージをする力』。

そしてその力を育む上で、

というところにあります^^

我が家も、こちらから「こんな本あるけど読んでみる?」と提案するのは、彼女が読みたがって読む本とはかなりレベルの違うものです。

『子育ては急がば回れ』です^^

しっかり基礎地を作っていきましょうね!

動画版はこちら🔽