こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。

おうち英語をしていると出てくるお悩みの1つが『英語の本探し』。

日本語の本と違って本屋さんで簡単に探せるものでもないし、洋書に関する情報は多いようでまだまだ少ない!

特に、こどもが独力で読み進められるようになってきた時に知りたいチャプターブックに関しての情報はまだどこか少ないもの。

そんな中私はどのように英語の本(特にチャプターブック)を探しているのか…を今回ちょっとまとめてみたいと思います^^

※記事を読むよりも動画の方が受け取られ易い方は下記に動画バージョンがありますので、よろしけれそちらから是非^^

こどもが本屋さんや図書館で出会う日本語の本をきっかけに探す

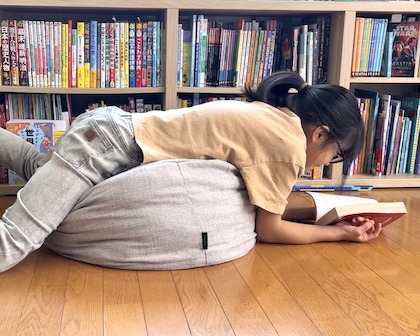

我が家は図書館にはもちろんなのですが、本屋さんにもこどもと一緒に行く事を意識的にしていて、本との出会いを楽しむようにしています。

そういった時間を過ごしながら、

・新しい出会いには、今までの興味関心とどんな共通項があるのか

などが知れたらいいなぁ〜で過ごしているんですね。

そんな図書館や本屋さんに足を運んだ際、こどもが興味を持った本の作者が海外の方だった場合、「原書がどんな感じかちょっと見てみようか^^」とその場で提案し検索をかけたりしています。

そして検索をかけて出てきた情報

・本の中の文字量(視覚的に捉える文字量の意味も含む)

・本の中の挿絵の様子

を元に原書で読むのか日本語版で読むのかを決めてもらったり…をしてきています。

…というのも

・原書と翻訳版では挿絵の担当が違う事が多く、原書の方が挿絵が怖いパターンが結構多い

…という事があるからですね。

実はここに関しては絵本探しの時から、

わたし

翻訳してくださっている人も、書いた人の考えを反映させたりしながらとても時間を掛けて工夫して訳してはくれているけれど、でもやっぱり本人の言葉には敵わないものがあったりするんだよね。

…と小さな頃から話していることもあり、『できる限り作者の言葉で読む』という考えが娘の中でスタンダードになっていっている…という背景があるので「原書はどんな感じなのかみてみよっか^^」をすっと受け入れられているところがあったりします。

とは言え、成長と共に思考力を支える母語の成長に伴い「あ、でもこれは日本語で読んでみようかな!」と返ってくることも増えています^^

一手間かかる検索時間が英語の本と出会える機会を増やしてくれている

これは正直、ちょっと手間が掛かる方法なのですが…

それでもその方法を使うと、なんだかんだんで選択肢が増えるので、『面倒くさい』を承知でシェアさせて頂きますね!

こどもが気になった本や「もともとは海外の本なのか!」と知って英語版を購入する際など、もちろん先ずは日本のAmazonで検索を掛けるのですが、それだけでなく、実は

ことをしていたりします。

面倒くさいですよね?面倒くさいですよね??一手間掛かりすぎですよね???笑

でもですね、そうすると『この本を購入した人が見ている本』だったり『この本を購入した人はこの本も買っています』であがってくるおすすめ表示が、とっても役に立つんです!

これが

のです。

同じ本が気になった『ネイティブの子達』が他に気になったりした本がそこで知れるというのが、とっても役立つポイント。

それを活用させてもらいながら「こんな本もあるらしいよ!」「こんな本があるんだって!」と娘と情報共有し、今後の本選びの参考にさせてもらっています。

そして、おすすめ表示された本のページに行ったり…と気になる本にあちこちホッピングしていく。

そうすると次にアメリカのAmazonのページを訪れた時に、我が家が気になっている本の傾向からまたAIが「こんなの良いんじゃない?」と言わんばかりにおすすめ表示してくれるので、それがまた有難いんですよね!

本当にアメリカAmazonで表示されるものと日本のAmazonで表示されるものが違うからこそ、この違いを楽しみながら新たな本などに出会うことを昔から楽しんでいる私です。

やっぱり頼るはGoogle検索!

多くの方がされているように、私もやっぱり普通にGoogleを利用しての検索もバッチリしています!

ちなみに私は『画像検索派』です。

気になるテーマや知りたいグレード(学年)の本を検索欄に入れ、画像検索をしています。

そうすると、どのサイトでも紹介されている本というものが一発で可視化できるので、それを元にまた先ほど書いた日本のAmazonで検索しつつもアメリカのAmazonで検索をする…ということをしています。

インスタグラムの活用の仕方を工夫して海外の本情報を入手

私のインスタグラムの活用の仕方は、海外の方の情報を参考にさせてもらう形での利用が多かったりします。

今では、おうち英語をされる方もグググッと増え、その辺りに関する情報はとっても溢れてはいます。

個人的にはそういった方の投稿も参考になると思ってはいますが、ただ少ない情報の中でのシェアになるので、選択肢が少なすぎるような気がしているんですね。

#Middlegradefiction

#Middlegrade

#Middlegradebooks

#Booksbooksbooks

#Raising readers

#Kidsbookswelove

#Childrensbooks

#Kidsbookstagram

こどもと一緒に探す

これはチャプターブック…というよりは、絵本や図鑑系だったりの時が多いというか、そうなるパターンがまだまだ我が家では多いのですが、

こともしていたりします。

そうするとこどもも画面越しではあるのですが、色々な本に出会えることを楽しむんですよね。

そして親目線では辿り着かなかった本に出会えたり、「あ、こんな感じのにも興味を示すのか!」と気付かされたり^^

そしてそこで見つけた本に対しては「自分で見つけた本!」という感覚がこども自身の中でまた良い効果をもたらしてくれていて、より積極的に読む本が増えるんですよね。

先日購入した、いっけん難しそうな本も「自分で見つけて選んだ!」という体験が大きく作用して、毎晩音読をしてくれていたりしてます。

そして、「自分の興味あるものは英語でも取るとより楽しくなる!」といったことを、こどもがより体感していけるのもまたいいんですよね^^

…と、こんな感じの英語の本探しをしている我が家です。

きっと多くの方がすでにされていることだったりするかも知れませんが、逆に言うと『みんなそんな感じに泥臭い探し方をしている』と安心していただけたら…と思います。笑