我が家の娘は、積み木遊びの延長から始まった『面積』問題や『体積』問題を楽しみ始め、この休校期間では、気が向いた時にこのワークで遊んでいたりしてます。

とはいえ、実はまだ娘は『九九』を覚えていない状態。

でも『九九を覚えていない』には実は理由があり、それについて書いた記事を通してご質問を頂いたので、こちらを通してお答えさせて頂きますね!

目次

『九九を覚える』をこどもに最初にしてもらわなかった理由

我が家は『九九を覚える』からかけ算に入る事をせずにきています。

それには理由があり、

『九九を覚える』は、『言語記憶』であり、数量的認識とは違うから

ですね。

故に、

九九は何度も見聞きして答えを『覚える』という作業であり、かけ算が表す意味を九九を通して理解ができるかというとそれは別問題

なんですよね。

本当の意味で『かけ算ができる』が意味する事

『3×2』と『2×3』は全く別の意味です。

この意味の理解の有無は、かけ算の学びではなく『算数』そのものの理解力にも繋がっていくもの。

かけ算の意味を理解する事は同時に、

・数量認識を育てる事を意味する

・『空間認知能力』を育てていることを意味する

→数量認識が育つ事は数直線などを通して数の動きを空間的に捉えているから

・きまり(法則)を見つけ出す力を育てる事を意味する

・きまり(法則)を活かして問題を解く力を育む事を意味する

・『空間認知能力』を育てていることを意味する

→数量認識が育つ事は数直線などを通して数の動きを空間的に捉えているから

・きまり(法則)を見つけ出す力を育てる事を意味する

・きまり(法則)を活かして問題を解く力を育む事を意味する

ものとなります。

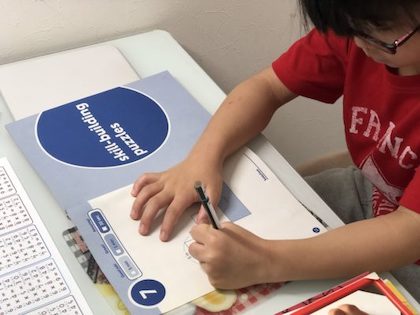

その為、九九を知らない娘は、今楽しみ始めている面積の問題に関しても、6より大きな数になっていった時は毎回『かけ算の表』を見ながら答えている感じです。

何度も表を見ながら触れていくうちに、九九を覚える方法よりは遅いですが、かけ算の答えを覚えていくようになっていっています。

もちろん、かけ算の理解が必要になっていく『割り算』に関しても同じ事がいえますね^^

2桁以上の足し算/引き算 も実は注意が必要

実は、『その式が意味するものを理解する』は、かけ算や割り算だけでなく、『足し算』『引き算』に関しても同じ。

特に『2桁以上』の足し算・引き算が要注意だったりします。

ただ、「計算ができるようになって欲しい」という形で計算問題にふれていると、数の増減が『機械的』になりがち。

そうなっていくと、例えば『10+20』という計算を「1+2にゼロが付いたもの」という理解で終ってしまいがち。

『10のかたまりが1つ分と10のかたまり2つ分を足す』という理解を持ちながら進むのとはまた違っていくので応用が利き難かったり、ちょっと数字が複雑になったりすると戸惑いがちなったりするもの。

なので、この部分も普段の会話を通してさり気なく計算の仕組みに触れていく事が大事だったりするのです。

『言語記憶』と『数量認識』、どちらも

『英語習得』にも繋がるもの

ここで『英語習得』の面に関しても触れてみようかと思います。

『英語習得』に関しては、

・言語記憶

・数量認識(空間認知能力)

・数量認識(空間認知能力)

はどちらも言語習得を促してくれるものです。

例えば、

・『言語記憶』はかけ流しという作業において欠かせないもの

・『数量認識(空間認知能力)』は、規則性を見つける力に繋がる。

これは、英文法のルールを見抜く力に繋がる

・『数量認識(空間認知能力)』は、規則性を見つける力に繋がる。

これは、英文法のルールを見抜く力に繋がる

からですね。

そう考えた時、今すぐに覚えなくてはいけないものでないのであれば、じっくりしっかり『数量認識』を育てていく先に『言語記憶』が付いてくるような触れ方が英語習得の面においてもおいしいものとなりますよね^^

学びタイプによって、かけ算の習得の仕方も変わってくる

人はみんな同じ学び方で学びを身に付けていく事はできません。

必ず、各々にあった学びスタイルがあり、その学びスタイルを理解しながら取り組みをしていく必要があります。

その例えの1つがこれですね。

かけ算に関していえば、

・聴覚優位な子は、『音(言葉)』で覚えた方が早い

・視覚優位な子は『イラストなどを見て』覚えた方が早い

・視覚優位な子は『イラストなどを見て』覚えた方が早い

です。

普段の

・会話(言葉/音)を通して、かけ算の仕組みについて伝える

・おやつの分けっこなど日常にあるものを具体物にして

『見せながら』かけ算の仕組みについて伝える

・おやつの分けっこなど日常にあるものを具体物にして

『見せながら』かけ算の仕組みについて伝える

といった積み重ねで良いのです^^

そう、『九九』は、かけ算に対しての『最終手段』的な立ち位置で触れていくと良いという事ですね!

かけ算の触れ方の順序はひいては英語習得にも繋がっていくように、『学び』はそのものだけでなく他のものにも繋がっていくものだからこそ、『触れ方』は色々と気にしていきたいですね!