ついこの間、ピカピカの1年生になったばかりのようだった娘も先日1年生の修了式を迎えました。

そんな娘のこの1年を少し振り返ってみようと思います^^

目次

小学校への登下校は基本毎日一緒だった1年生生活

入学式の当日からやる気満々で、翌日からの登校をテンションMAXで楽しみにしていた娘。

初登校の日くらい、途中まででも一緒に行きたかったのに『NO!』のサインを思いっきりもらい、こっそり尾行した初日でした(笑)

常に送り迎えが必要となっていました^^;

(下校は3学期を迎えた時には、学校まで迎えに行かなくてもOKになってきたけれどその矢先にコロナ…。)

本人によると、『しなくちゃいけない(選択肢があまりない)』『時間で動くことが増えた(それによりなぜか先生は怒った感じで物事を進める)』という幼稚園時代との環境の変化についていけないところがきっかけでスタートした送り迎えでした。

その後、理由はその時その時で変わっていくのですが、スタートはここからでしたね^^

関連記事

こんにちは、こどもの個性を活かしグローバル力を育てるバイリンガル子育てコンサルタント、林智代乃です。小学校に入学して2回目の週明け!「お家から出てこないでね!」(訳:登下校の送り迎えに来ないでね!)と初日から言っていた程にワクワクしなが[…]

家族にも周りにも「いつでも色々と伝えて教えてね!」の気持ちを込めて…。

この絵本は今でも大好きで、彼女の中で “Say Something!” は大切なワードになっているような様子が折に触れて見受ける事ができましたね^^

『ない』が多かった小学校1年生生活。

その後、続いたのは『遅刻』

出席停止になるものに罹った時以外は毎日休まず学校に行き、「学校を休む」という選択肢は本人の中で全くないくらい、

・学校そのものも

・先生も

・お友達も

・先生も

・お友達も

大好きな娘。

出席停止で休まなくてはいけない時は、どんだけ騒がしく悔し泣きをして泣いたか分からないほど(笑)

ですが、お寝坊等ではなく(寧ろ、余裕持って起きれている)、本人の気持ちがどうしても「学校に行く」に向かず、気持ちが整ってから登校という日々が多々ありました。

お休みこそしなかったですが、「登校時間に間に合って学校にいけない」は日を追うごとに増え、気付くとほぼ毎日でした^^;

「ない」は登校時間だけでなく『宿題』も。

漢字ドリルに関しては、上も下も終わる事なく、ほぼ真っ新な状態で1年生を修了しました^^;

(因みに未だに夏休みの宿題も冬休みの宿題も終わってないです^^;)

ただ、「与えられた宿題」はやらなかったですが、その代わりのものをして提出をするような事はありました。

その理由は以前、こちらにも書きましたそれですね。

「ちゃんと」を求めず、本人のペースを整えていく事を

大切にしていた1年

学校に間に合うように行けず、宿題もやらず…でしたが、私からは「〜しなさい!」などは言わずに過ごしていました。

「遅刻」も「宿題せず」もない方がいいです。

いいですが、以前のブログ記事にも書いていますが、

『学校』という場所は、成長ツールの1つとして、どう活かす場にしていくのかという視点で捉え関わるところ。

先ずは6年かけて、(「出来るように」だったりと)成長していけば良い

先ずは6年かけて、(「出来るように」だったりと)成長していけば良い

場所。

都度完璧を求めるのではなく、そして都度「ちゃんと出来る」ように努めるのではなく、時間を掛けて『こども自身が自分でできるようになっていく』事をサポートする事

がおうちの人のサポートだと考えています。

人は常に、

『自分』という存在を認めて欲しい

と思うからこそ、求めるのではなくその部分を満たしていく事の方が大事。

そのためにも都度「できる姿」を求めるのではなく、長く見守りながらサポートをし、物事に対する心持ちであったり見方を整えていく事に気持ちを向けていった学校生活です。

・学校に間に合っていけるようにする為にも、今は「遅刻」をあえて選択し向き合ってみたり

・与えられたものとの向き合い方を育てていく為にも、

そして自分によりあった学びスタイルを見つけていく為にも

「どうしていこうか」「どうしたらよいのか」を話し合い、

「宿題はさせる」という事を選ばなかったり

・与えられたものとの向き合い方を育てていく為にも、

そして自分によりあった学びスタイルを見つけていく為にも

「どうしていこうか」「どうしたらよいのか」を話し合い、

「宿題はさせる」という事を選ばなかったり

し、こどもの主体性を尊重しながら関わってきた1年でした。

これをしてきて、「自分のしたい事だけしたりするワガママになったのか」といえばNO。

人からみたら、「ワガママ」にも見えるような姿ではありますが、こどもの中で確実に

・自己肯定感は保たれ

・向上心を持ち続け

・学びは相変わらず大好きで

・「自分はどうしたらよいか」を考え選択しながら生活

・向上心を持ち続け

・学びは相変わらず大好きで

・「自分はどうしたらよいか」を考え選択しながら生活

し、彼女のペースで物事を成長させていっています。

もし私が「ちゃんと」や「きちんと」を求めていたら、娘は学ぶ事も嫌になり、自己肯定感をも下げてしまっていたのだろうなぁ…と我が親子時間のことですが思います。

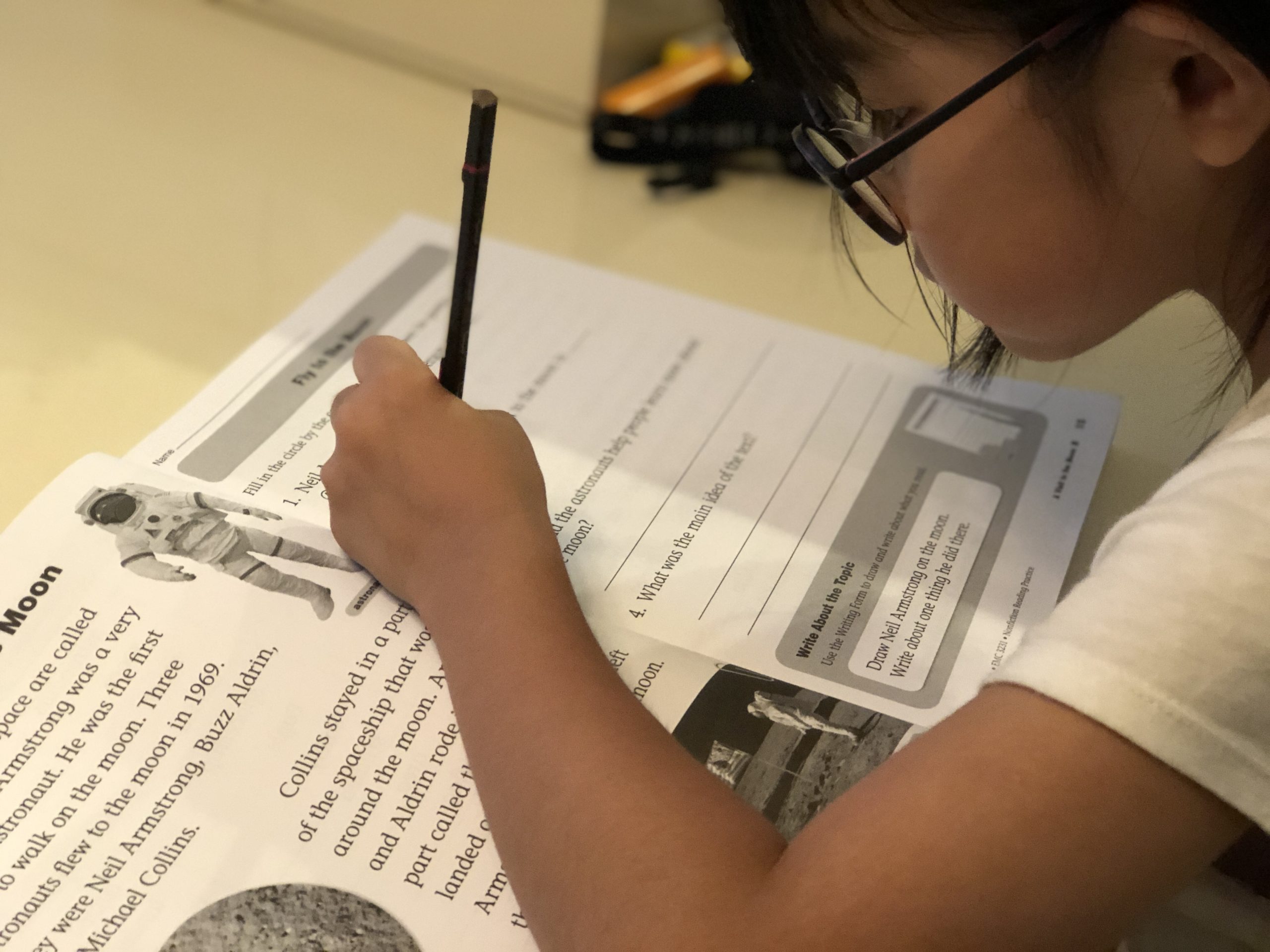

『書く』という作業を頑張れない

から。

以前から、「読み書きに積極的ではない」という事はこのブログ記事にも何度も記載してきていますが、これ本当にかなーりなんです^^;

(※よく、「診断受けたのですか?」と聞かれますが、年中さん終わりの時に診断は受けています^^)

故に、「『書く』という作業が多い国語と算数の時間が嫌い=国語と算数の時間が終わってから行きたい」などが本当によくありました^^;

(ノートは空白のページや1文字しか書いてないページのオンパレード!)

我が家の娘のように発達に凸凹があるタイプの子はスイッチの切り替えができない分、自分の思い等に素直。

だから見えたり気付けたりする部分があるのですが、逆を言えば、切り替えがしっかりできるお子さんは、やるべきとされる事に対して等で(敢えて雑な言葉を選びますが)「我慢」ができてしまいがち。

一教育に携わるものとして、「切り替えが出来る子」ほど目を配っていくことも大切なのではないかなぁ…と思うこともあったりします。

話は逸れましたが^^;

あと娘の発達凸凹をつくっているものの1つにある『集中力のなさ』と『スイッチが入らない』も学校への学びへの影響も大きく。

それは、学びにもっとワクワクしたい気持ちから生んでしまっている部分もあったりします。

2年生の学校生活も

『学校=成長の上に欠かせないツール』で楽しむ。

私も仕事をしている身なので、遅刻されてしまったりすると…実際は大変です^^;

割とフレキシブルに調整できるので会社勤めをされていらっしゃる方に比べたら…ですが。

そんな1年間でしたが、本当に『学校』という我が子の成長において欠かすことのできない『ツール』により、親子で色々と話し合ったり、こどもの心に耳を傾けたりが尚更できたとても色濃い1年でした。

「不安」も「焦り」も「悩み」もなく。

これからのグローバル時代に活きるバイリンガルに育てていく上で必要と思われるゴール像に向かいただただ我が子に伴走するのみ。

どんな場所に身をおいて学ぶでもOKで、「我が子に合った学びスタイルや学びの場を我が子と一緒に見つけていく」ことを引き続き楽しめたら…と思っています。

…と、今回は我が子の1年生での様子をざっと書いてみました。

何が言いたいか…と言われれば、

「きちんと」「ちゃんと」というものは要らないよ。

こどもはその子なりに成長しているからこそ、今の姿をマルッと受け止め、こどもが自分らしく物事を掴み取れるようなサポートをしていこう!

こどもはその子なりに成長しているからこそ、今の姿をマルッと受け止め、こどもが自分らしく物事を掴み取れるようなサポートをしていこう!

そんなところです(照)

小学校に入ってからの我が家の『英語の取り組み』についての色々なご質問もいくつか頂いていますので、その点はまた別の記事で書いてみますね^^

(多分、今まで書いたブログ記事とリンクする部分が多いと思いますが^^;)